نُكات للمسلحين.. أن تكون جاهلا باللغة فتربح جائزة

هل بات العرب يشعرون بعقدة الذنب تجاه الفلسطينيين، حتى أنهم يمنحونهم كل شيء حتى لو كانوا لا يستحقونه، وكأن هذا المنح بمثابة التكفير عن الخطايا، تماما كعقدة الذنب التي تجتاح الألمان والعالم الغربي تجاه اليهود؟! وهل هذه العقدة من الممكن أن تُعد مبررا للإعلاء من تجارب فنية كتبها فلسطينيون، رغم أنها تجارب غير مكتملة فنيا؛ فيظلمون في ذلك أصحاب المواهب الحقيقية لمجرد أنهم يريدون ترضيتهم، بل ويمنحونها للأقل جودة فنية إذا ما كان هناك فلسطينيان متنافسان؟!

من المعروف أن الكاتب هو ابن بيئته، بمعنى أن الكتابة تكون في معظمها ناتجا عن البيئة التي يعيشها الكاتب، فإن كان معتادا للبارات والمواخير فهو بالضرورة سيتحدث عن هذا العالم الذي يعيشه، وإن كان ابن بيئة دينية فهي البيئة التي ستعمل على تكوينه وتشكيل ثقافته؛ ومن ثم سيكون منتجه السردي، أو الفني في النهاية منبثقا مما عاشه أو عرفه، ومن هنا فإن معظم الفلسطينيين لا يكتبون إلى عن بيئتهم وواقعهم الذي يعرفونه، وهو عالم الحرب، والأطراف المبتورة، والأعين المفقوءة، والمآسي، والفقد، والاحتلال، واعتياد الدم والقتل الذي يرونه كل يوم وغير ذلك. تماما مثل معظم الجزائريين الذين لا يكتبون إلا عن النضال والشهداء ومقاومة الاستعمار والمآسي التي واجهوها أثناء ذلك، بل هم ما زالوا حتى اليوم يعملون على اجترار هذه الأمور غير قادرين على الخروج من دائرتها إلى آفاق أخرى أرحب.

لكن ليس معنى هذه المأساة التي قد تصورها لنا الكتابة الفلسطينية أنه لابد لنا من التعاطف معها بشكل مجاني؛ ومن ثم نرى أنها تستحق أن تكون الكتابة الأمثل والأكثر اكتمالا وفنية، ونمنحها الجوائز والتقدير رغم أنها قد تكون غير مكتملة بعد، أو سيئة لا يمكن أن نُطلق عليها كتابة أدبية، ولعلنا رأينا في العام الماضي رواية مهلهلة تماما من فرط ركاكتها هي رواية “مصائر.. كونشرتو الهولوكوست والنكبة” لربعي المدهون وقد حازت على جائزة “البوكر” رغم أنها لا تستحق التنافس مع غيرها من الأعمال الروائية في المقام الأول، ولكن تسييس الجوائز الأدبية في الآونة الأخيرة، أو الإحساس بالذنب الذي ذكرناه منذ قليل قد باتا يلعبان الدور الأول والأهم في منح الجوائز؛ الأمر الذي أدى بالعديد من الفلسطينيين الذين لا يفهمون ما هي آليات الكتابة بعد، أو الذين يحاولون تجريب كتابة محاولاتهم الأولى إلى الاشتراك في كل الجوائز باعتبار أن لجان التحكيم بمجرد ما ستجد كاتبا فلسطينيا بين المتنافسين فهم سيميلون إلى الفلسطيني، لا لجودة عمله، أو لتمكنه من السرد، أو لاكتمال التجربة الفنية بقدر ما ستكون الكفة مائلة باتجاهه لمجرد أنه فلسطيني فقط، وكأنما الأمر مجرد تعاطف لا تحكيم في جائزة فنية لها العديد من المعايير التي لا يجب أن نحيد عنها، وهنا يبدو لنا أن كون الكاتب فلسطيني فهذا بالضرورة لابد أن يجعله يحصد الجوائز كتعويض له عن حياته التي يحياها.

لكن مثل هذا التعاطف الذي يراه البعض واجبا قوميا وعروبيا لابد منه تجاه الفلسطينيين هو في حقيقتة أكثر ضررا بالقضية وأهلها، وإساءة لهم؛ لأن معنى فوز الأعمال غير المكتملة فنيا وتصديرها للعالم باعتبار أن هذا هو الأدب الفلسطيني لن يعني في النهاية بالنسبة للقارئ سوى أن هذا الأدب الفلسطيني ليس إلا أدبا ركيكا، وأنهم غير قادرين على إنتاج أي شكل من أشكال الفن، وأنهم لم يعتادوا سوى الضجيج والافتعال والركاكة فقط.

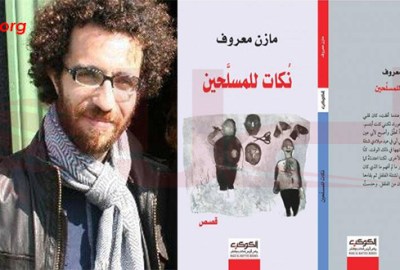

كانت هذه الأفكار هي ما دار في ذهني أثناء قراءة المجموعة القصصية “نُكات للمسلحين” للقاص الفلسطيني مازن معروف، وهي المجموعة التي فازت بجائزة “الملتقى الثقافي للقصة القصيرة العربية” في دورتها الأولى. والمثير للدهشة أن المجموعة فيها من الركاكة الأسلوبية ما لا يمكن احتماله، كما يمكن الملاحظة بسهولة أن اللغة في كل قصص المجموعة هي لغة إخبارية تقريرية تنحو بقوة تجاه اللغة الصحفية البسيطة التي لا تحتمل الأسلوبية- التي هي بصمة السارد في الأساس- فلا إحالات فيها ولا دلالات لغوية، ولا مفردات ثرية من الممكن تفسيرها على أكثر من وجه.

كما أن هذه اللغة العادية جدا قد تجذب القص بالكامل تجاه التسطيح، وتفريغ السرد من مضمونه ليصل في النهاية إلى مستوى الكلام العادي واليومي الذي نسمعه في الشارع أو العمل؛ ومن ثم قد يظهر لنا العديدون ممن يدعون الكتابة، الذين يرون في هذه اللغة اليومية لغة سردية من الممكن أن يقوم عليها الأدب، وهذا بدوره سيؤدي إلى تسطيح العملية الكتابية والنحو بها تجاه العادي الذي لا فنية فيه؛ فيعجز المتلقي عن التفكير في المفردات أو التخيل؛ لأن المفردات لفرط عاديتها لا تحتمل أكثر مما يقوله الكاتب، أي أن المعنى المباشر فقط هو الوحيد الذي سيصل للمتلقي من دون أي معان أخرى، وهذا يجعل الأدب في النهاية غير حمال أوجه، بل بوجه واحد فقط لا يدفع إلى إعمال الخيال.

في الصفحة الأولى من المجموعة، وفي القصة الأولى التي جاءت بعنوان “نكات للمسلحين”، وهي القصة التي كانت عبارة عن متتالية قصصية مكونة من عشر قصص كل منها تحمل عنوانا منفردا، لتكون هذه العناوين العشرة هي جسد القصة التي تحمل عنوان “نكات للمسلحين”، نقول: في الصفحة الأولى من القصة الأولى التي حملت عنوانا فرعيا “نبتة فلفل” يكتب مازن: “حلمت بأن لأبي عينا زجاجية. وعندما أفقت، كان قلبي يخفق بشدة، كما لو أنه قلب بقرة مذعورة، لكنني كنت أبتسم. كنت سعيدا، كما لو أن الأمر أخيرا تحقق وأصبح لأبي عين زجاجية. عندما كنت صغيرا، أهداني أبي في عيد ميلادي شتلة فلفل. كانت هدية غريبة. لم أفهم كنهها في ذلك الوقت. كنا نسمع إطلاق رصاص بين الفينة والأخرى. لكننا اعتدناه كما لو أنه زمامير سيارات عابرة. وبقدر ما لم أفهم ما الذي كان يحدث في الجوار، لم أفهم اختيار أبي لشتلة الفلفل ثم بقاءها معنا. لكن كان فيها برعمان صغيران من الفلفل. وحدست أنها تعبير عني وعن أخي التوأم”.

دعنا نتأمل هذا الاقتباس في الصفحة الأولى من المجموعة. رغم أن هذه السطور لم تتعد الثمانية أسطر إلا أن الفعل الماضي الناسخ “كان” تكرر فيها سبع مرات، أي بمعدل “كان” في كل سطر تقريبا، فإذا ما استمررنا في قراءة القصة التي لم تتعد صفحة وثلثي الصفحة سنجد أن فعل “كان” قد تكرر عشرين مرة غير منقوصة في هذا النص.

إن تكرار الفعل الماضي الناقص بمثل هذه الوفرة في نص بهذا القصر هو دليل على أن الكاتب غير ممتلك للغته؛ الأمر الذي جعله يتكئ عليه في القصة؛ مما أدى بنا إلى القلق أثناء القراءة من وفرة هذا التكرار، وكأنما هو يتمرن على الكتابة في بداياته الأولى؛ الأمر الذي يجعلني غير قادر على التعاطي مع النص باعتباره نصا لغويا، أو سرديا فنيا مكتملا، بل يشوبه الكثير من القصور والقلق الذي أدى إليه مثل هذا التكرار، وهذا بالتأكيد من أخطاء الكتابات السردية الأولى، كما أن هذا التكرار جعلني مندهشا كثيرا من المؤلف الذي أعرف عنه أنه صحفي؛ ففي الصحافة يتعلم العاملون فيها التقشف في المفردات اللغوية، وعدم التكرار والإتيان دائما بالبديل اللغوي للمفردات.

كما أننا إذا ما عدنا مرة أخرى إلى نفس الاقتباس للاحظنا أن اللغة هنا بالفعل لا تعدو أكثر من كونها لغة صحفية مباشرة، يومية، معتادة، لا مفردات ذات إحالات فيها، ولا ثراء لغوي، بل هي لا تختلف كثيرا عن أي تقرير صحفي من الممكن أن تقرأه في أي صحيفة، ولا يمكن هنا أن يقول قائل: إنه مجرد تقشف لغوي بعيد عن الزخارف والتعقيدات اللغوية؛ لأن التقشف اللغوي البعيد عن الزخارف لا يكون هدفه الرئيس تسطيح اللغة، أو جعلها مباشرة بحيث لا يمكن لها إلا احتمال معناها المباشر فقط، فلقد بدا لنا الأمر هنا وكأن مازن معروف يريد أن يرمي رمية بعيدة لكنها لا تسقط إلا تحت قدميه.

في قصة “كرتونة” التي تُعد جزءً من قصة “نكات للمسلحين” يقول معروف: “أنا لم أوصل نفسي إلى هذا المكان من أجل أن أتعرض للضرب. كما أن صفع شخص على رقبته، على الأقل في المدرسة، يعني أن الشخص عديم الأهمية. لو كان مهما فستصفعه على وجهه أو تلكمه في فكه أو بطنه. كانت تلك إهانة. لكنني انتصبت ككبّاية، محاولا إظهار قدرة تحملي عند الشدائد”، لعلنا إذا ما التفتنا إلى التشبيه الذي جاء في نهاية الاقتباس: “لكنني انتصبت ككبّاية”؛ لتوقفنا أمامه طويلا، حتى أنني قرأته غير مرة محاولا معرفة وجه الشبه الذي يريد المؤلف الوصول أو الإيحاء إليه. فكيف أنتصبُ ككباية، وهل هناك ارتخاء ما للكوب؛ فيكون مرة مرتخيا أو نائما، ومرة أخرى منتصبا كي يلجأ المؤلف إلى مثل هذا الشكل من التشبيه؟! وما علاقة الانتصاب أو الوقوف بالكوب من الأساس؟! يبدو لي الأمر أن الكاتب رغب التشبيه بالفراغ؛ فلا وجه للشبه بين الانتصاب أو الوقوف وبين الكوب، ولا يمكن أن يتأتى ذلك، إذن فالتشبيه فاسد؛ لأنه شبه على ما لا يصح معه التشبيه حتى من باب التجديد أو الخيال أو الفانتازيا التي صدع بها رؤوسنا كل من كتبوا عن المجموعة باعتبارها مجموعة فانتازية، فأين وجه الفانتازيا أو السيريالية- أو غير ذلك من هذه الاصطلاحات الضخمة التي تخيف القارئ- في مثل هذا التشبيه؟!

مثل هذا الخلل في الخيال والتشبيه سنلاحظه غير مرة على طول المجموعة القصصية مما يوحي لنا بأن الكاتب لديه مشكلة حقيقية مع اللغة وجمالياتها وآلياتها؛ ومن ثم تأتي تشبيهاته في معظمها عقيمة سقيمة لا معنى لها؛ مما يدل على أنه في حاجة ماسة إلى فهم جماليات اللغة أولا وتذوقها كي يستطيع التعاطي معها فيما بعد؛ ففي قصة “ماتادور” يقول الكاتب مشبها: “الصالون هو الغرفة الوحيدة في البيت المزودة بمكيف. وهو أصغر الغرف كذلك. وعندما تشغّل المكيف في قوته القصوى تشعر وكأنك نملة ابتلعت دبوسا ولم يعد بوسعها الحراك”، هنا يبدو لنا أن المشبه به لا يمكن القياس عليه أيضا، ولا يمكن اعتبار التشبيه أيضا داخلا في إطار الفانتازيا والتجديد كما يحلو لمن هللوا للمجموعة أن يقولوا؛ لأن القياس هنا فاسد ولا يمكن أن يستقيم، وثمة تسعف وفقر حقيقي للخيال لدى الكاتب هنا جعله يلجأ إلى مثل هذا التشبيه الغريب.

إذا ما تجاوزنا الجملة الماضية لصدمنا التشبيه التالي في نفس القصة: “خالي لا يأكل إلا القليل عادة كأي ماتادور. لكنه في ذلك المساء راح يحشر الأكل في فمه بشراهة. كما لو أنه ثور يذوق التفاح لأول مرة”، هنا يتأكد لنا أن مازن معروف لديه فقر حقيقي في الخيال، وفي تذوق اللغة؛ الأمر الذي يجعله يلجأ إلى مثل هذه التشبيهات التي لا يمكن لها أن تستقيم مع خيال المتلقي كي يكوّن صورة نهائية في خياله من خلال التشبيه. فما الداعي لتشبيه الثور بأنه من الممكن أن يأكل التفاح؟ إذا ما كان السارد هنا راغبا في إظهار مدى نهم الخال في الأكل وكأنه لم يأكل من قبل لكان يستطيع ببساطة متناهية أن يقول: راح يحشر الأكل في فمه بشراهة وكأنه لم يتذوق الطعام منذ سنوات، أو منذ قرون، أو أي تشبيه آخر نستطيع من خلاله تذوق اللغة وفهم ما يرمي إليه المؤلف، أما أن يصف شراهة الخال بأنه ثور يذوق التفاح لأول مرة فهذا هو الفقر الحقيقي في التعامل مع اللغة؛ لأن الثور في الحقيقة لا يتذوق التفاح، كما أن هذا التشبيه لن يؤدي بالقارئ إلى الدهشة لغرابة التشبيه إذا ما كان هذا هو هدف المؤلف، بل سيؤدي بالضرورة إلى خروج القارئ من جو المجموعة وفقده لتركيزه وتواصله؛ كي يستطيع تركيب الصورة التي أتى بها المؤلف؛ مما يُفقد القارئ اهتمامه بما يقرأه أو يتخيله في النهاية.

في قصة “سينما” يقول معروف: “لم أنهض عن المقعد. لم يكن هناك من سبب يدفعني إلى النهوض. فمقعد السينما جميل ودافئ. وتشعر، بسبب رائحته، كما لو أن فرشه محشو بملايين حبات الرمل الناعمة والموصولة ببعضها بخيوط. خيوط دقيقة جدا. حتى أن فكرة خطرت لي: أن آخذه معي إلى القبر”، في هذه الفقرة السابقة ثمة تعسف كبير يؤدي إلى العديد من التساؤلات: فالطفل داخل هذه القصة غير راغب في النهوض من المقعد الذي شعر فيه بالراحة والدفء، ويوضح لنا السارد هنا سبب هذه الراحة والدفء في أن المقعد يبدو “محشو بملايين حبات الرمل الناعمة والموصولة ببعضها بخيوط. خيوط دقيقة جدا”، لكن الحقيقة التي نعرفها جميعا أن حبات الرمل سواء كانت خشنة أو ناعمة إذا ما تم حشوها داخل أي إطار أو كيس لن تكون مريحة مطلقا، بل سيكون ملمسها إذا ما جلسنا عليها شديد الصلابة وباردا أيضا إذا ما كنت في الظل، وبما أن المقعد كان داخل السينما؛ فلا يمكن أن نصف المقعد المحشو بالرمل هنا بالدفء ولا حتى بكونه مريح؛ لأنه سيكون باردا وصلبا. ولكن ثمة جملة اعتراضية قبل هذا الوصف تثير الالتباس وعدم فهم قصد الكاتب حينما يقول: “بسبب رائحته”؛ فما علاقة رائحة المقعد بكونه محشو بملايين من حبات الرمل الناعمة؟

يبدو لنا الأمر هنا وكأنما يستسهل الكاتب عملية الكتابة؛ فيطلق الكلام على عواهنه، ويأتي بتشبيهات من الفراغ لتذهب إلى الفراغ من دون أي معنى؛ ومن ثم يؤدي ذلك إلى المزيد من الإزعاج للقارئ المُدقق الذي لن يستطيع استساغة مثل هذه الهراءات التي لا علاقة لغوية تربطها ببعضها البعض اللهم إلا أن الكاتب لا يعرف كيف يصوغ ما يدور في رأسه من أفكار أو صور في شكل لغوي؛ لوجود صدع حقيقي بينه وبين اللغة التي هي في الأساس الأداة الأولى والأهم في عملية الكتابة السردية، وبالتالي فمن لا يُجيدها لا يمكن له أن يُجيد الكتابة.

هناك كارثة أخرى في كتابة معروف وهي مشكلة الدلالات التي تؤدي إليها مفردات اللغة حينما يقول في نفس هذه القصة: “كان الدبدوب الآن أخف وزنا، بسبب استهلاكي بعضا من أقراص الجبنة التي كانت في بطنه. قشرت ثلاثة أقراص على وجه السرعة ودسستها واحدا تلو الآخر في فمي. كان طعمها الآن مختلفا. أقل شهية من قبل. وأثارت لزوجة الجبنة أمعائي. كانت الآن تدغدغ سقف حلقي، وشعرت بأنني سأتقيأ، لكني تجرعتها كدواء”، هنا يبدو لنا أن مازن لا يفهم دلالات المفردات في العربية؛ ومن ثم يأتي بتشبيه فاسد مرة أخرى؛ لأن المفردة ستحيلك إلى دلالة أخرى مختلفة عن الدلالة التي يقصدها؛ فمفردة “تجرع” في المعجم تأتي هكذا: تجرع يتجرع، تجرعا، فهو متجرع، والمفعول مُتجرع. وتجرع المريض الدواء: أي شريه شيئا فشيئا، وبلعه رشفة بعد رشفة، وتجرع الغيظ: أي كظمه- مثلما أفعل الآن-. هذا هو معنى مفردة “تجرع”، وهو معنى لغوي لا يمكن التلاعب معه أو استخدامه لما هو ليس سائلا، لكننا نلاحظ هنا أن الكاتب أتى بمفردة “التجرع” التي هي للدواء والماء، أي للسوائل فقط وجعلها مرتبطة دلاليا بتناوله الجبن فيقول: “لكني تجرعتها كدواء”، في حين أن اللفظة المناسبة هنا هي لفظة “ازدرتها”، أو “ابتلعتها على مضض” وليست “تجرعتها”.

هذه الكارثة اللغوية والدلالية التي تؤدي إلى المزيد من التشبيهات الفقيرة في الخيال نراها في قصة “الحمّال” حينما يتحدث عن رغبة الأم في رؤية ابتسامته قبل موتها فيقول: “كانت تستجمع آخر قواها محاولة القول: “أرجوك ابتسامة فقط”، إلا أنني فشلت. كان وجهي يابسا كرغيف مشبع بالمربى من اليوم السابق”، نستطيع بالتأكيد كقراء تقبّل تشبيه يبوس الوجه بالرغيف الذي ظل عدة أيام حتى جف تماما، ولكن لابد من التساؤل هنا: لم كان التشبيه بالرغيف المشبع بالمربى من اليوم السابق؟ وهل لو كان هذا الرغيف مشبع بالجبن مثلا سيختلف الأمر؟! أي أننا نريد تفسيرا لتشبع هذا الرغيف بالمربى كي نفهم وجه الشبه بين يبوس الوجه ويبوس الرغيف. كان من الممكن أن يكون مشبعا بالجبن، أو أي طعام آخر، وكان من الأفضل أن يقول كرغيف مرّ عليه عدة أيام ويمسك عن القول؛ فلا ضرورة فنية، أو لغوية ليكون الرغيف مشبعا بأي شيء، وهنا يبدو الوصف للرغيف فيه من التزيد ما لا داعي له، وكأنما الكاتب يرغب في الثرثرة فقط، أو أنه يلقي الكلام من دون فهم دلالته.

كذلك جملته العجيبة وفساد التشبيه في قصته “سيندروم أحلام الآخرين” التي قال فيها: “حسام محق في اعتراضه. فهو شخص شديد التهذيب عادة. كحلزون. التهذيب بالنسبة إليه خيار”، هنا التساؤل الذي لابد أن يفرض نفسه: لم كان التشبيه من الأساس؟! كان من الممكن للكاتب أن يكتفي بقوله: “فهو شخص شديد التهذيب” ثم يمسك عن الكلام، لكنه رغب كعادته في التزيد الذي يُفسد له المعنى فقال: كحلزون. ولست أدري لِمَ يكون الحلزون مهذبا، ومن قال أن الحلزون مهذب، وكيف عرف الكاتب ذلك؟ فكل ما نعرفه عن الحلزون أنه حيوان بحري رخو يعيش في صدفة لولبية، وأنواعه كثيرة منها البري والبحري، وبعضه يؤكل. ولم نعرف عنه يوما أنه غير مهذب كي يصفه الكاتب بالتهذيب من عدمه.

في تركيب لغوي لم أقرأه من قبل ويكاد يكون مازن معروف له السبق في مثل هذا التركيب يقول في قصته “غراموفون”: “حتى الجراذين لم تسلم، كانت مختنقة هي الأخرى وعيونها محتقنة بالدماء. وزبد البيرة كان لا يزال طازجا، وقد انتشر بين كتل الحجارة. لم يكن ذلك النوع المفضل من الموتى لرجال الإسعاف أولئك. موتى قضوا وهم يحتسون الكحول، ليس مرغوبا في انتشالهم”، ففضلا عن أن مفردة “جرذ” لا يمكن جمعها على “جراذين”، بل هي “جرذان” بضم الجيم أو كسرها، فلقد كان تركيب جملة: “لم يكن ذلك النوع المفضل من الموتى لرجال الإسعاف أولئك” فيه من القلق والتعسف ما لا يمكن احتماله أو استساغته. فماذا يعني الكاتب بمثل هذا التركيب اللغوي السقيم؟! يبدو لنا الأمر وكأنها ترجمة رديئة لمترجم مبتدئ، كما أن أصل الجملة في تركيبها الصحيح هو: “لم يكن أولئك الموتى من ذلك النوع المفضل لرجال الإسعاف”، فلِمَ ركّب الكاتب الجملة بمثل هذا الشكل القلق المتعسف إلا إذا كان غير قادر على التعاطي مع اللغة والتفاعل مع جمالياتها؛ الأمر الذي يجعل الجملة قبيحة وغير مقبولة في نهاية الأمر؛ لعجز الكاتب عن التعبير.

هذا ما رأيناه كذلك في قصته “علبة مربى” التي يقول فيها: “بابا يحمل في يده الأخرى، اليد لا يرفع بها علبة مربى صغيرة، كيسا”، فالصحيح في الجملة كي تستقيم هو: “بابا يحمل كيسا في يده الأخرى التي لا تحمل علبة المربى”، ولم يكن هناك أي داع لكل هذا اللف والدوران حول جملة بسيطة كهذه؛ لأنه لا داع لمثل هذا التزيد الذي جعل تركيب الجملة سقيما وعصيا على الفهم لا سيما أن الجملة الاعتراضية: “اليد لا يرفع بها علبة مربى صغيرة” قد سقط منها الاسم الموصول “التي” حتى تستقيم الجملة، لكنها إذا ما استقامت بوضع “التي” إليها يبقى أن التركيب فيه الكثير من التعسف الذي لا داعي أو معنى له.

كل هذه المشكلات الدلالية والأسلوبية في كتابة مازن معروف تدل على أن الكاتب لا يمتلك من الأساس اللغة التي يكتب بها؛ ومن ثم فهو لا يمكن أن يستقيم له السرد كي يكتب القصة القصيرة التي هي من أصعب أشكال السرد الأدبي، ولعل عدم قدرة مازن على التعامل مع اللغة تتضح لنا حينما نلمح أنه يتعامل معها باعتبارها لغة أجنبية وكأنه تعلمها حديثا، أو أنها اللغة الثانية بالنسبة له، يتضح ذلك حينما يأتي بفعل القول دائما في نهاية جملة القول على طول قصص المجموعة القصصية، ومن المعروف في اللغة العربية أن فعل القول لابد أن يسبق القول، أي أنه لا يأتي بعده كما هو الأمر في اللغات الأجنبية لاسيما الإنجليزية. كما أن الإشارة إلى القول بعد تمامه يوحي لنا بأن هذه الكتابة مترجمة وليست عربية الأصل، فنراه يقول مثلا في قصته “غراموفون”: “أجل بابا. أنت تعلم أني مستعد لأي شيء. جاوبت”؛ فالإشارة إلى الإجابة أتت بعدها وهذا لا يستقيم مع العربية، ومثلها “تحطم بابا. لم يبق شيء منه. قلت”، كذلك: “أنا فقط لا أعرف كيف أبتسم. أرد”، و:”هذا يعتبر غدرا. ألا تعتقد؟ أن تنام وتجد نفسك مكررا في الحلم نفسه. يقول لي”، و:”أجل ليس قبل أن تبدأ برؤية نفسك في أحلام الآخرين. قلت”، وغيرها الكثير من جمل القول في كل قصص المجموعة مما يدل على أن الكاتب يتعامل مع اللغة وكأنه سائح أجنبي تعلمها وأخضعها لمنظومته اللغوية الأجنبية.

هذا العجز عن التعامل مع دلالات اللغة ومفهومها أدى إلى الوقوع في العديد من الأخطاء الأخرى من حيث استخدام الحروف؛ مما يؤدي إلى قلب الدلالة والمعنى اللغوي فيقول في “غراموفون”: “في المستشفى أُبلغنا أن أبي لم يُتوف، لكنه خسر كلتا ذراعيه. كان في السرير، بهاتين الكتفين العريضتين، أشبه ببطل خارق آلي اقتطعت ذراعاه بعد معركة ضارية من الأشرار”، والحرف الصحيح هو “مع الأشرار”، وليس “من الأشرار”، كذلك قوله في قصة “الحمّال”: “وأنا فكرت كثيرا بالمسألة”؛ فاستخدام حرف الجر “الباء” هنا في غير موضعه وهو يؤدي إلى دلالات أخرى مختلفة؛ لأننا إذا قلنا مثلا: “اشتعال مصنع بالقاهرة” فهو يعني في دلالته أن المصنع اشتعل وأشعل معه القاهرة بالكامل، وليس المصنع فقط هو الذي اشتعل، كذلك حينما يفكر بالمسألة فالجملة تعني أن أداة التفكير كانت المسألة، في حين أنه يقصد التفكير في المسألة؛ ومن ثم يكون الحرف الصحيح هنا هو “في” وليس “الباء”، وهذا ما نراه في قصة “علبة مربى” حين يقول: “”إلا أنه فكر بعلبة المربى” بدلا من “في علبة المربى”، وهكذا على طول السرد يستخدم الحروف التي تؤدي إلى دلالات لغوية مختلفة، مثل قوله في قصة “الحمّال”: “لا يمكن لأحد في هذا العالم أن يمنع نفسه بالكامل عن الابتسام. حتى أسوأ المرضى النفسيين يبتسم أحيانا.

المجرمون والعاطلون من العمل كذلك”، والصحيح هنا حتى يستقيم معنى الجملة هو: “المجرمون والعاطلون عن العمل”، وليس “من”.هذه الكوارث الدلالية في استخدام اللغة وحروف الجر والتشبيهات السقيمة التي لا معنى لها تُدلل على عجز السارد في التعامل مع اللغة- أداته الأولى في الكتابة، والتي لا تستقيم الكتابة من دونها-؛ الأمر الذي يصرفنا بين الفينة والأخرى عن استكمال القراءة؛ بسبب هذه المشكلات الفنية في استخدام أداة التعبير الأولى؛ مما يجعلني أجزم بأن المؤلف في حاجة ماسة إلى تعلم اللغة العربية أولا، وفهمها، واكتساب القدرة على تذوقها قبل الإمساك بالقلم مرة أخرى للكتابة.

ربما كان الضعف اللغوي لدى مازن معروف هو ما جعله يلجأ إلى الكثير جدا من المفردات اللغوية المحكية، أي اللهجات؛ لفقر قاموسه اللغوي من المفردات، ولكن المشكلة هنا تكمن في أن اللغة المحكية/ اللهجة لن يفهمها سوى أهل هذه اللهجة فقط؛ مما يؤدي إلى وجود حائل بين المتلقي الذي لا يتحدث هذه اللهجة؛ فينصرف عن القراءة، أو تفوت منه العديد من المقاطع السردية التي لن يستطيع فهمها إلا إذا لجأ إلى من يتحدث هذه اللهجة، ونحن لسنا ضد استعمال بعض المفردات المحكية، ولكن كان على الكاتب أن يعمل على تهميش هذه المفردات ليفهمها القارئ مثل: “حين أراد خالي ارتداء البدلة، وجدها كبيرة على مقاسة. مبهبطة. وكان هذا غريبا جدا”.

كان من الممكن أن يتوقف الكاتب عند قوله: “وجدها كبيرة على مقاسه”، لكنه صمم على استعمال لفظة “مبهبطة”، ورغم أن المفردة هنا مفهومة من السياق، لكن هناك العديد من المفردات الغريبة التي لم أستطع فهمها من سياقها، مثل قوله: “شتمها ودفشها”، وقوله في قصة “بسكويت”: “ذلك أن قفاز الشيخ أخذ ينفلش أكثر فأكثر كلما لامس حواف سيارة”، وقوله: “صبي يحمل على ظهره شوال جنفيص ضخما”، وقوله في قصة “الحمّال”: “أخذوا يتفحصونني ظنا أنني زحليطة”، و:”يريدونني أن أضحك دون أن ألاحظ أنهم يزكزكونني”، وقوله في قصة “علبة مربى”: “أتقدم بخطوات ثقيلة كما لو أن سلحفاة تتكمش بكل قدم من قدميّ. أُشَكْوِكُ العتمة بإصبعي”، ورغم أني فهمت معني “تتكمش” من السياق بمعنى تمسك بقدميه، إلا أني لم أفهم كلمة “أُشَكْوِكُ”؛ ومن ثم لم أفهم ما الذي فعله بإصبعه في العتمة، كما أن التشبيه هنا يبدو سقيما حينما تتمسك سلحفتان بقدميه؛ فعلى افتراض تمسك سلحفتين بقدميه فهذا لا يمكن أن يعوقه عن الحركة أو يجعل قدميه ثقيلتين؛ لأن وجه الشبه هنا منبت الصلة بما يرغب أن يقوله، ولعل الكاتب أراد أن يقول أن خطواته كانت ثقيلة وبطيئة باعتبار أن السلحفاة تكون بطيئة الحركة، أي مثلها، لكن وجه الشبه هنا ضعيف.

تبدو قصص مازن معروف هنا وكأنها محض يوميات صالحة للثرثرة، أو هو شكل من أشكال تجربة الكتابة والتمرن عليها فقط، وليست كتابة مكتملة الفنية والنضج، أي أنها مجرد سرد فقط لا يمكن أن يرقى في النهاية إلى فن القصة القصيرة بآلياته الصعبة التي لا تتأتى إلا لمن امتلك زمام الكتابة، فلا حيل ولعب فنية نراها في القصص المكتوبة، ولا تجديد كما أدعى بعض من هللوا وكتبوا عنه، ولا فنية في البناء أو العالم أو التخييل، بل تأتي القصص عادية كطفل يجرب الكتابة لأول مرة؛ ومن ثم لا يمكن اعتبارها إضافة إلى القصة العربية من الممكن لها أن تترك أثرا في مخيلة القارئ، بل مصيرها الوحيد أن تذوب من المخيلة بمجرد الانتهاء من قراءتها.

صحيح أننا لا يمكن إنكار أن هناك العديد من الأفكار الجميلة والمدهشة أحيانا تدور في مخيلة مازن معروف، لكنه يفشل في النهاية في صياغة هذه الأفكار الجميلة لتكون قصصا متكاملة المبنى ذات عالم يخصها، ومن ثم فليس معنى جمال الأفكار أن يكون ما كتبه شيئا فنيا له قيمة، كما أن فن السرد لا يقوم فقط على جمال الأفكار وإدهاشها بقدر ما يقوم في المقام الأول على جماليات اللغة التي يكتب بها الكاتب في بداية الأمر ثم يأتي بعد ذلك جماليات البناء والإحكام، واللعب الفني وغيره من آليات فن السرد، أما أن نحكم على كتابة سردية ما بأنها جيدة ومكتملة لمجرد جمال الفكرة فهذا ذوق فاسد يخص ذوق لجنة التحكيم التي رأت في هذه المجموعة ما يستحق الفوز على غيره من كتاب القصة الآخرين.

في قصته “شخصية أخرى” يبدأ معروف قصته من افتراض خيالي فيقول: “سأفترض أن لي شخصية أخرى. شخصية لا أعرف عنها أي شيء هذه اللحظة. لكنها ستكون شخصية قليلة الكلام. ولو صادفتْ في الشارع أو الممر رجلا له شخصيتي الحالية، فستهرع نحوه وتساعده. لا فكرة لدي عن نوع التجارب التي ستكون لها. كل ما يمكنني فعله من أجلها، هو أن أفترض أيضا أن لها عمري. ستة وثلاثون عاما. وسأفضل لو كان الركض من هواياتها. الركض في الملاعب. الركض في باحات المدارس. الركض في محال الألعاب. في الحفلات. في متاجر الثياب المستعملة. شخصية لا تفعل شيئا سوى الركض. من مكان إلى آخر. ولها ساق واحدة فقط. ترتاح عليها. أما الركض، فتمارسه بالساق الأخرى، المفقودة. شخصية تتخيل أن لها ساقا أخرى تركض عليها. لهذا ستكون شخصية لا تركض. شخصية يمكن أن تفعل أي شيء عدا الركض. مع ذلك، فإن تصميمها متقن بحيث تستمر مئة عام”. ربما لاحظنا هنا أن مفردة “الركض” ومشتقاتها قد تكررت تسع مرات في إحدى عشر سطرا فقط.

يستمر معروف في تخيل كيف ستكون هذه الشخصية ذات الساق الواحدة التي سيكون لها أحلام صيد السمك، ومساعدة رجال الإطفاء، وأنها ستكون شخصية كثيرة الكذب، وأنها ستصاب بشظية: “من قصصها المحببة، أن الانفجار الذي أودى بحياة العشرات، لم يتمكن منها، رغم قربها من السيارة المفخخة. لأن الشظية عبرت من تحت البتر وأكلت طريقها نحو ضحية خلفها. وهذا منطقي، لأن احتمالات إصابة شظية بدبوس ضئيلة جدا. أجل، فأنا في لحظة الانفجار سأكون قد بدلت شخصيتي مرة أخرى، انتقاما من الفتاة وشخصيتي الجديدة، اللتين هربا معا. سأكون قد افترضت أنني مجرد دبوس، وأن الضحية التي كانت خلفي هي شخصيتي الأولى، وقد قضتْ في الحادث. والدبوس تصميمه متقن بحيث يظل دبوسا لمئة عام”، يستكمل القاص الأمر بأن يتابع قصة الدبوس الذي صدأ وصار له رائحة الجبن ليبتلعه قط وينحشر في بطنه؛ فيظل يموء من الألم خلف سيارة لتسمعه أم الراوي وتأخذ القط إلى بيتها رغم كره زوجها للقطط، وتمد يدها داخل فم القط لتخليصه مما يؤلمه فينحشر الدبوس في يدها ولا تستطيع إخراج يدها من جوف القط الذي يموت، وهنا تنتهي القصة.

في الحقيقة لم أعرف ما الذي يريد الكاتب هنا أن يقوله سوى أنه يهلوس فقط من دون أي شكل فني لهذه الهلوسة، حتى أني خيّل إلي أن الكاتب يرغم نفسه على الكتابة من دون وجود أفكار حقيقية تستحق الكتابة، اللهم إلا أنه يريد الكتابة فقط حتى لو كانت الفكرة هنا لا تستحق ذلك، كما أني لم أستطع الانسياق خلف ما قاله البعض ممن هللوا للمجموعة واندفعوا للكتابة عنها باعتبارها مجموعة تسعى إلى التجريب الفني والحيل الفنية، والتجديد والفنانتازيا وما إلى ذلك؛ لأن كل هذه الكلمات والتوصيفات مفتقدة فيما قرأته.

المشكلة في الجوائز الفنية أنها تبدو للكثيرين وكأنها صك إلهي للعمل الفني الذي يفوز بها، أي أن الجائزة تضفي على العمل الفائز الكثير من القدسية التي تجعل معظم الناس لا تجرؤ على تحليله أو انتقاده فنيا؛ ومن ثم نقع في دائرة التهليل لهذا العمل مهما كان ضعفه الفني أو تهافته، وهذا ما يحدث دائما مع الأعمال الفنية الفائزة بالجوائز. وكما يتورط الكتاب والصحفيون والنقاد دائما مع الأعمال الفائزة؛ ومن ثم يقرأونها- محتفين بها فقط ساجدين مهللين للنبي الجديد- بعيون مغلقة غير قادرين على تمييز فنيتها من عدمه؛ لسطوة الجائزة، فلقد تورط الكثيرون مع مجموعة مازن معروف وكالوا لها المديح، واستخرجوا منها ما ليس فيها، وشبهها البعض باعتبارها مجموعة كافكاوية! وفيها من الألاعيب الفنية ما لم يرونه من قبل، من دون الانتباه إلى الكثير من فقرها الفني.

بل وصل الأمر بإحدى الصحفيات الفلسطينيات- السعيدة بالتأكيد للفوز الفلسطيني على العالم العربي حتى لو كان فوزا واهيا- إلى القول نصا: “من يتعمق في قراءة المجموعة الفريدة من نوعها على مستوى السرد، والشخوص، واللغة، والبصريات، والمزج ما بين الرعب والسخرية بفنتازيا ذات لون مغاير، ولا تمس الكوميديا كثيراً مع أنها قد تضحك القارئ أحياناً عند تخيله لهذا المشهد أو ذاك، فالبكاء قد يكون سيد الموقف هنا لكونها تأتي في إطار مأساوي، فما قدمه معروف في “نكات للمسلحين” ليس “كوميديا سوداء” خالصة، بل نمطاً جديداً قد يمكن تسميته “الكوميديا الحمراء”، وإن لم تطرطش “الدماء” على الورق، مع أنها كانت تسيل من بين السطور، في مشاهد تمزج ما بين سوريالية ليست شديدة التعقيد، وسخرية لا تبالغ في التهكم”.

إذا ما قرأنا هذا الكلام الذي كتبته بديعة زيدان في جريدة “الأيام” الفلسطينية عن المجموعة سنعرف جيدا كيف يمكن تزييف الوعي الثقافي من خلال الصحافة، وممن لا يفهمون شيئا في آليات الكتابة السردية؛ ومن ثم يجعلون من أنفسهم نقادا يستخرجون من النص ما ليس فيه.

حتى أن الصحفية قد جعلت من هذه المجموعة: “فريدة من نوعها على مستوى السرد، والشخوص، واللغة”، ولعلنا لابد أن يلفت نظرنا قولها بكل هذه الجسارة- وهي جسارة الجهل-: “فريدة من نوعها على مستوى السرد” في الوقت الذي لا تصلح المجموعة فيه إلا أن تكون بالفعل مجرد يوميات، أو سرد لا يمكن تصنيفه داخل نطاق القصة القصيرة، ثم هناك الشخصيات التي بدت جميعها مسطحة لا عمق أو ثراء فيها، ثم اللغة وهذه هي الكارثة الأكبر في هذه الكتابة، ولكن لأن الصحافة لا علاقة لها بالكتابة أو اللغة فلقد جعلت الصحفية هنا مجموعة “نكات للمسلحين” فريدة من نوعها على مستوى اللغة، وأنا هنا من الممكن لي أن أتقبل فرادة المجموعة على مستوى اللغة ولكن إذا كان المقصود بهذه الفرادة هو تخريب اللغة، وعدم الإحساس بها، والجهل بجمالياتها، وأسلوبيتها ودلالاتها. هنا فقط تصبح المجموعة فريدة على مستوى اللغة. ولكن يبدو أن الصحفية لا تعي ما تقوله، بل تُطلق الكلام على عواهنه لمجرد الاحتفاء بالكاتب في انتصاره الكبير- رغم خطورة ما تكتبه-؛ فمفردة فريد في اللغة لها معان لا يمكن لها الانطباق على ما كتبه مازن معروف لأن: الفريد: هو الفرد، والواحد، والنادر، ولا نظير له، وثلا مثيل له. والعمل الفريد: هو عمل لا نظير له، ومتميز قولٌ، ويقال أتى بالفرائد: أي بألفاظ فصيحة جزلة. فإذا كانت الصحفية التي تعمل على تزييف الوعي بقولها غير المسؤول تظن أن مازن قد أتى بما لم يأت به غيره فعليا؛ فعليها قراءة المتنافسين معه لتعرف أنه أقلهم قيمة فنية.

إن فوز هذه المجموعة بجائزة “الملتقى الثقافي للقصة القصيرة العربية” في الكويت، وهي الجائزة التي أسسها الروائي الكويتي طالب الرفاعي بالتعاون مع الجامعة الأمريكية هناك، في أول دورة لها هو بمثابة فشل حقيقي لجميع الجوائز العربية في اختيار الأعمال الفنية الجيدة للحصول عليها؛ مما يشكك في مصداقية الجائزة وجديتها في النهوض بفن القصة القصيرة، وهو دليل على اختلاط السياسي بما هو فني؛ ومن ثم ذهبت الجائزة للكاتب الأقل فنية والأضعف رغم عاديتها، في الوقت الذي كان يتنافس فيه مع كتاب قصة آخرين أكثر أهمية وفنية منه، لمجرد أنه فلسطيني يشعرون تجاهه بعقدة الذنب التي ذهبنا إليها. ولكن إذا كان الأمر مجرد الشعور بالذنب فلقد كان هناك كاتبا فلسطينيا آخر متنافسا معه وهو زياد خداش الذي يتميز بمستوى فني أفضل بكثير من هذا المستوى السقيم، ولكن يبدو أن الرداءة هي المقياس وهذا ما يذكرنا بتنافس الروائي محمود شقير مع ربعي المدهون؛ ففاز بها ربعي المدهون مفضلين في ذلك أيضا الرداءة على الأجود فنيا حينما ينحصر الأمر بين فلسطينيين.

يجرنا الفوز لهذه المجموعة إلى أمر آخر هو الأكثر أهمية وهو: الذوق الفني ومدى قدرة لجنة التحكيم على تذوق الفنون؛ فإذا كانت لجنة التحكيم في هذه الجائزة غير قادرة على تمييز الغث من الجيد فتلك كارثة لا يمكن المرور عليها من دون التوقف أمامها؛ فلقد تكونت لجنة التحكيم من المغربي أحمد المديني “رئيسا”، وبعضوية كل من المصري عزت القمحاوي، والسعودي علي العنزي، والأردنية فادية الفقير، والعراقية سالمة صالح، وإذا كانت هذه اللجنة التي مارست التجارب السردية غير قادرة على تمييز ما هو فني فتلك كارثة أكبر تقع مسؤوليتها في المقام الأول على مجلس أمناء الجائزة الذي يختار أعضاء لجنة التحكيم وتتمثل مهمته في “النظر في بنود اللائحة الخاصة بالجائزة واقتراح كل ما من شأنه تجويد وتطوير والارتقاء بالجائزة، وتأكيد حضورها وانتشارها العربي والعالمي، فضلاً عن اختيار أعضاء لجنة التحكيم” كما يذكر الموقع الرسمي للجائزة.

هنا لابد من التساؤل: هل عجزت هذه اللجنة بالكامل عن تمييز كل هذه المشكلات الدلالية والأسلوبية والتشبيهية في هذه المجموعة؟ وهل عجزت عن تمييز اللغة التقريرية الصحفية المكتوبة بها، وهل كان الحكم هنا على الأفكار فقط متجاهلين في ذلك دلالات المفردات والأسلوب في الكتابة التي هي الأداة الأولى للكتابة السردية؟! وهل خفي عليهم أن هذا السرد غير صالح للمنافسة، أو التصنيف باعتباره قصة قصيرة؟!

في كلمة أحمد المديني- رئيس لجنة التحكيم- قبل إعلان الفائز بهذه الجائزة أعلن شكواه من رداءة اللغة التي يكتب بها من تقدموا للمنافسة عليها، حتى أنه قال منفعلا: لو كان بيدي لطلبت أن يتحدث الكتاب لنعرف لغتهم، كما طالب الجميع الاهتمام باللغة، وكاد لفرط انفعاله في الحديث عن رداءة اللغة أن يطيح “بالمايك” الذي خبطه من أمامه. ومعنى هذه الشكوى من رداءة اللغة أن معروف كان الأجود لغويا فيمن تقدموا للمنافسة على الجائزة، وهذا يدل على كارثة حقيقية تفيد بأن لجنة التحكيم عاجزة عن التذوق اللغوي؛ الأمر الذي جعلهم يرون في مجموعة “نكات للمسلحين” الأجود لغويا في حين أنها الأردأ والأكثر ركاكة؛ لأنه إذا لم يكن الأمر كذلك- باعتبارهم عاجزين عن التذوق- فالمديني كان يخادع الناس بحديثه وعصبيته عن اللغة- وربما تورطه في فوز مازن-؛ ومن ثم يكون ممثلا بارعا أقنع الجميع بما فعله.

هذا الفوز يجرنا إلى فساد الذوق الفني واللغوي للجنة بالكامل التي رأت في هذه الركاكة اللغوية سردا جيدا يستحق الفوز على الآخرين باعتباره أجود ما قُدم إليهم، وتغنيهم بالتجديد والتجريب في مجموعة تخلو منهما في حقيقة الأمر. بل يجعلنا نتشكك في جائزة ولدت كسيحة منذ دورتها الأولى؛ لأنها ارتكبت فضيحة وجريمة ثقافية عملت على تشويه الذوق الفني العام بهذه النتيجة.