كيف جمع القلب المفتوح بين "شاهين" و"أدريس"؟

نقلا عن مجلة “الفيلم”

آية طنطاوي

16 يونيو 2008، حرارة الصيف تشّتد والصحف والمجلات تفاجئنا بخبرٍ مؤلمٍ ومربكٍ في آنٍ؛ يوسف شاهين يرقد في غرفة العناية المركزة بمستشفى القوات المسلحة بالمعادي، المؤلم هو الخطر الصحي الذي يتعرض له شاهين فازداد قلق محبيه عليه من أهله وأصدقائه وتلاميذه وجمهوره، والمربك أن هذا الخبر يستدعي في الذاكرة “نور الشريف” في فيلم “حدوتة مصرية” وهو مستلقي في غرفة العمليات بين يدي طبيبٍ يجري له جراحةً دقيقةً في قلبه في مشهدٍ هو إعادة تمثيلٍ لما عاشه شاهين بالفعل قبل سنواتٍ في يونيو 1976 في لندن كلينك وقلبه يستميت ليحيا، وكان بالفعل اسمه في الفيلم “يحيى” كعادة شخصية شاهين في أفلامه، وما حدث أنه عاش بعدها بالفعل في الحياة، وفي الفيلم.

نرشح لك : في ذكراه العاشرة.. 18 صورة من جنازة يوسف شاهين

يترقب الجميع مصير شاهين، توزّع الجرائد صباح كل يوم فيقبل عليها جمهوره ليطمئنوا على حالته، والتوتر بدأ يزيد، انتشرت الشائعات “لا أمل”.. “شاهين يموت”، فخرج مدير المستشفى د. أحمد عبد الحليم في مؤتمر صحفي ليؤكد أنها مجرد غيبوبةٍ عميقةٍ وليست موتًا إكلينيكيًا كما يُشاع، مشهدٌ جديدٌ يذكرنا بأول مشاهد المحاكمة في فيلم “حدوتة مصرية” حيث يتوافد الجميع ويقف الصحافيون ووكالات الأنباء لتغطية أخبار “يحيى” بطل الفيلم الذي بدأ لتوّه العمليّة/ المحاكمة، كأن الواقع يعيد تمثيل الفيلم مشهدًا مشهدًا.

بداية الحدوتة:

لم تبدأ فكرة فيلم “حدوتة مصرية” كما شاهدناها من قلب شاهين، بل كانت لها بدايتان:

الأولى يرويها سمير فريد حيث أن لقاءً جمع بينه وبين شاهين والمخرج سمير نصري في نهاية السبعينات بعد عرض فيلم عودة الابن الضال، قال شاهين “لم يعد أمامي سوى الاعتزال.. كفى.. عمري خمسون سنة وأخرجت ٢٥ فيلمًا وليس لدي ما أقوله”، فأجابه فريد “عندك خمسون سنة.. اصنع فيلمًا عن حياتك.. عن شبابك.. وسيكون عن مصر أيضًا”، فأعجب نصري بالفكرة وصمت شاهين، بعدها قدّم شاهين سيرته الذاتية في فيلم “إسكندرية.. ليه؟” واختتم الفيلم بشاهين الشاب الذي يسافر إلى أمريكا في نهاية توحي بأن الحدوتة لم تنتهِ بعد.

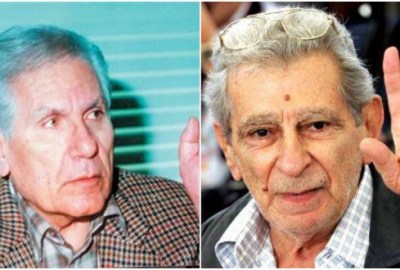

والثانية بدأت من قلبين تعرضا يومًا ما لعملية قلبٍ دقيقةٍ؛ قلبِ “يوسف إدريس”، وقلبِ “يوسف شاهين”. اجتمع إدريس وشاهين في إحدى الجلسات، لم يكونا يومًا صديقين مقربين، لكن فكرة فيلمٍ جديدٍ جمعتهما سويًا، واتفقا على عقد جلسات عملٍ أسبوعية في بيت شاهين، على طاولةٍ تفصل بينهما ألقى إدريس بالخيط الأول للفكرة، أعجبت شاهين، فاستمر إدريس في فرد خيوطه بغزارةٍ، وبمرور الجلسات ألقى شاهين بخيوطه أيضًا وأخذ ينسج معه قالب الحدوتة،واتفقا على أن يكون شكل الكتابة بينهما هو أن يسرد إدريس الحدوتة في شكل مشاهد متتابعة، وجهاز التسجيل يسجل ما يدور في جلسات العمل المكثفة، ثم يجمع شاهين التسجيلات لاحقًا ويكتبها في شكل سيناريو ويرسله إلي إدريس في النهاية ليضع وجهة نظره النهائية، كانت هذه هي طبيعة جلسات العمل التي اتفق عليها الاثنان، وبطل الحكاية يتشكل شيئًا فشيئًا.

بدأت قصة إدريس بطفلٍ صغيرٍ – وهو البطل في صغره – يقف خلف القضبان ويُحاكَم بتهمة محاولة قتل بطل الحدوتة والذي استقر إدريس على أنه رجلٌ ذو شأنٍ هامٍ، ويختار إدريس مصر كملاذ أخيرٍ للبطل، ويختار القدر لشاهين بعد حوالي خمسةٍ وعشرين سنةً نفس مصير البطل، فبعد رحلة علاجٍ في فرنسا عام 2008 يدخل شاهين مستشفى المعادي، والتجمهر بالخارج واحدٌ ولم يهدأ، والمحكمة التي نصبها إدريس للطفل سينصبها لشاهين لاحقًا.

الأفكار تتدفق في جلسات العمل، وبطل الحدوتة ذو القلب المفتوح يستدعي معه ذكريات الآلم والخوف، يتذكر إدريس قلبه الذي فُتح وتوقف لساعتين، والخوف والقلق الذي كاد يقتله قبل العملية، وشاهين أيضًا يتذكر ارتباكه وخوفه من الموت وانزعاجه لشعوره أن حياته قد تنتهي فجأة في الخمسين وتنطفئ سجائره وأفلامه للأبد، يتوقف بينهما الكلام عن البطل وينغمس كلٌّ منهما في ذاته أكثر، مواقفُ شخصيةٌ ومشاعرُ مسكوتٌ عنها وأحداثٌ تخبئها الذاكرة كل هذا راح يطفو على السطح، اختيار إدريس لشخصية عالمٍ مصريٍ تؤكد أنه لم يفكر في نفسه بصفته كبطل للحدوتة، بل إنه اختار شخصًا أخر ليعيره جسده ويكسبه شخصيته وحياته، والبعد الذي يضفيه هو خوفه الشخصي من الموت، فيحكي إدريس موقفًا تعرض له قبل إجرائه العملية حيث تردد في شراء بيجامةٍ واحدةٍ أم ثلاثٍ من أحد متاجر لندن الشهيرة، لما يعكسه هذا الموقف من المساحة الشائكة داخل إدريس التي تفصل بين خوفه من الموت وتمسكه بالحياة.

أما شاهين كان بكامل وعيه يتتبع الشخصية ويفكر في أدق تفاصيلها، يرسم ملامحها بتروٍ، يحكي إدريس موقفًا يحدث له فيدون شاهين الموقف كمشهدٍ في الفيلم وكل شاغله هو تقنية الحدوتة وكيف ستُحكى؟ والمعالجة الإنسانية من وراء هذه الحدوتة، ومدى مصريّة الحدوتة، فتمسك شاهين مثلاً بمشهد البيجامة ليكون جزءًا من حدوتة البطل الذي يضفي له بعدًا إنسانيًا، ولأنه يستدعي أيضًا موقفًا مشابهًا تعرض له شاهين قبل إجرائه العملية، رأى شاهين أن مشهد المحاكمة يضع الفيلم في قالب فانتازيا، لكن ما أراده شاهين ليميز معالجته الدرامية هو البعد الإنساني الذي يريد إضفاءه، وليس فقط الوقوف على الفكرة البراقة لمحاكمة تُجرى داخل قلب رجلٍ مشهورٍ للطفل الذي كانه، وهو ما يراه شاهين المختلف عما يقدمه سيلفادور دالي مثلاً، فالأخير كل شاغله هو المغامرة والبعد الفانتازي، وما يهم شاهين هو البعد الإنساني حتى لو كانت الحدوتة في قالبٍ فانتازي، وهو ما سيكتبه لاحقًا عبد الرحيم منصور ببراعةٍ في كلمات أغنية الفيلم “يهمني الإنسان ولو ملوش عنوان”.

نرشح لك : 20 تصريحا لـ أمير رمسيس.. أبرزها عن علاقة “شاهين” بمساعديه

مين الناس اللي بنتكلم عنهم؟

هنا بدأت الأنا تأخذ مقعدًا في الجلسات التي استمرت لحوالي ستة شهور، كل منهما يستدعي ألمه وتجربته الخاصة، والشخصية بدأت تنفلت خيوطها من أيديهم بمرور الوقت، من يد إدريس بالتحديد، وشاهين كعادته يسجل كل هذه الجلسات على أشرطة كاسيت ثم يعيد تفريغها، في أكثر من مرة يطلب إدريس أن يتوقف التسجيل، هذا التوقف يعني أن إدريس سيحكي شيئًا شديد الخصوصية لا يريده أن يسجّل، وهو ما يعني بالتأكيد أنه متحفظٌ على ما يقال وما لا يقال، يوافق شاهين، ثم يعود للتفكير والاشتباك معه من جديد حول الشخصية، فيقاطعه إدريس معترضًا على تدخلات شاهين التي بدأت تقولب أفكاره وتقيدها، فيحاول شاهين أن يعيد الأمور إلى نصابها من جديد ويؤكد له “الصراع ليس بيننا، بل بيننا وبين الشخصية”.

يمسك شاهين بالورقة والقلم ويدوّن المواقف التي لا تزال تتداعى أثناء الحديث بينهما، والمواقف التي يستدعيها إدريس قبل إجرائه العملية وعلى الأغلب نسي الشخصية، ربما لأنه سحب من داخله كل خيوط الشخصية لينسجها بها؛ فتحول إدريس إلى بطل الحدوتة دون أن يدري، لكنه وفق قواعد شاهين كان البطل بكل المواقف والمشاعر الخاصة التي تحدث عنها في الجلسات، وهو ما رفضه إدريس رفضًا قاطعًا فثار بشدةٍ معلنًا رفضه ما فعله شاهين بعد أن سلمه المسودة الأولى من السيناريو لأنه في ظنه رأى أن شاهين خانه في هذه الجلسات وكشف كل اعترافاته وألصقها بالشخصية، ما أراه أن إدريس صُدم حقًا عندما رأى حياته ستكشف على الملأ وهو لم يملك الجرأة الكافية لكشفها، فهو اتفق على عرض القشور السطحية لا أكثر من ذلك، لم تهدأ نار إدريس وهدد برفع قضية على شاهين الذي خان العمل وقدم رؤيةً لم يتفق عليها ولم يأذن بها، هنا تبدّل المشهد كليًا، بالتأكيد انزعج شاهين من موقف إدريس، وما أزعجه أنه كان مضطرًأ لقبول طلب إدريس بإنهاء الحدوتة، تراجع للوراء، أخذ نفسًا عميقًا وفي هذا النفس استعاد روحه، وتذكر أن الطاولة التي جلس عليها مع إدريس كانت تحمل قلبين، وأن قلبه ما زال ينبض ومستعدٌ أن يخوض التجربة بشجاعةٍ أكثر.

بالفعل قرر شاهين أن مشروع الفيلم لن ينتهي، فاستكمل ما لم ينهيه في فيلمه السابق “إسكندرية.. ليه؟”، والولد الذي سافر في نهاية الفيلم ليدرس السينما في أمريكا عاد ليكشف جزءًأ جديدًا من حياته، جزءًا جديدًأ يؤرقه، أو لنكن أكثر صراحةٍ، فالموت هو الذي كان يؤرقه، احتفظ باسم يوسف إدريس كصاحب فكرة الفيلم، واحتفظ بالمشاهد الأولى لإجراء العملية واحتفظ أيضًا بالطفل الصغير وفكرة المحاكمة، لكنه بدّل قلب إدريس بقلبه، ويحيى الذي يقبض على صدره من شدة الآلم سيحكي لنا حدوتة شاهين بصدقٍ أكثر وجرأةٍ أكثر، وبالفعل يعترف يوسف شاهين في لقاء له مع منى غندور أنه تجرأ كثيرًا في هذا الفيلم.

كل واحد منا أعرج بطريقته:

في إحدى جلسات العمل يقترح إدريس أن بداية الفيلم لن تكون المحاكمة، بل أن تكون من نقطة أبعد من ذلك، نقطة البداية من سرير في مستشفى ويرقد عليه البطل وطبيب التخدير يدخل عليه، يطلب منه الطبيب أن يقول اسمه وهو يعطيه مادة معينة مخدرة في الحقنة فيرد عليه البطل متعجبًا “نسيت اسمي؟” فينفي الطبيب ويطلب منه أن يذكر اسمه ليختبر مفعول المادة، في هذه اللحظة تدخل ممرضتان، يعطيه الطبيب حقنة التخدير والبطل يقول اسمه الثلاثي.. لم يكن إدريس فكر بعد في اسم البطل، لكنه يريده أن يكون اسم “يعلّم”، فيختار “أدهم محمد الشرقاوي”.. يدخل أول سنتي من الحقنة في الوريد.. البطل يردد اسمه.. أدهم محمد.. الشرقاااا.. هنا في هذه اللحظة يتخيل إدريس المشهد فيقترح صورة بصرية تتحول فيها الغرفة فجاة من خلال جهاز التليفزيون مثلاً إلى نقرة حولها جبل قممه من الثلج الأبيض، وقبل أن ينتهي من استكمال اسمه الشرقااااوي تتحول الحروف والأصوات في مزيج لدوامة – بحد وصفه- صوتية سمعية موسيقية، ثم صمتٌ تامٌ لست ثوانٍ نسمع بعده صوت شخير البطل، ثم يأمر الطبيب الحكيمة والممرضة “خدوه”، يدخل البطل على السرير في ممرٍ في قسم العمليات في صمتٍ شديدٍ وجديةٍ،وكل الأطباء والممرضين والمرضى فيه يرتدون ثيابًا خضراء، ثم تبدأ الحكيمة والممرضة تتهامسان بشأن الصحفيين المتجمهرين بالخارج، فتحذرها منهم ومن محاولة أحدهم للدخول لأن الجميع بالخارج متخوفين من العملية التي ستجرى له، هنا يفكر إدريس -كما ذكرنا سابقًا- أن البطل هو عالِمٌ مصريٌ يعمل في أمريكا، وقد اكتشف اختراعًا علميًا هامًا ثم جاء ليجري عمليةً في قلبه على يد طبيبٍ مصريٍ -لاحقًا في نفس الجلسة سيقترح عليه شاهين أن البطل “مشهور” ليس مهمًا أن يكون عالمًا فقط، بل أن يكون كاتبًا مثل نجيب محفوظ أو يوسف إدريس نفسه أو فاروق الباز أو أية شخصية مصرية مشهورة.

ويفكر إدريس أن البطل يجب أن يكون ممثلًا ذا شعبية فيقترح عادل إمام، أو فؤاد المهندس، وهو ما لم يعترض عليه شاهين رغم أن من حقه الاعتراض، فاختيار الممثل هو دور المخرج لا الكاتب، والاستغراق في التفكير في الممثل يعطل التفكير في الكتابة، هنا يتجاوز شاهين هذه النقطة في النقاش للتفكير فيها لاحقًا والمهم الانتهاء في التفكير في الحدوتة “اديني الشخصية و forget the people”. مع تأكيد شاهين أن الشخصية ذكيةٌ ومعرفتها بخطورة العملية يجب أن تأتي بذكاءٍ أيضًا فهذه هي حيلة السيناريو التي يجب أن تقدم بحرفيةٍ، وأن المعرفة السطحية أو الساذجة تضر برسم الشخصية، يستطرد إدريس ويصل للمشهد التالي حيث ننتقل فيه إلى مظاهرات للصحفيين والمرضى وسائقي التاكسي وجملٍ حواريةٍ سريعةٍ جدًا من المتجمهرين يتحدثون عن هذا العالِم المصري والعملية الجراحية التي سيجريها.

أفكار إدريس هي مطابقة دقيقة لفكرة “التفكير بالصورة” والتي هي جوهر العمل السينمائي، والصورة السينمائية التي يطرحها إدريس تعكس بالتأكيد رؤيته الفنية التي يرى بها تتابع المشاهد بأدق تفاصيلها كأن يختار حكيمة وممرضة وليس ممرضتين عاديتين، واختياره لأن يكون مكان التصوير في العمليات وليس عنبرًا عاديًا، وأن الدوامة الصوتية الموسيقية تبدأ مع نطق البطل لاسمه الأخير والذي يجب أن يكون طويلًا جدًا ليحدث تناغمًأ ومزجًا بين الاسم والموسيقى، هذه لم تكن التجربة الأولى لإدريس للكتابة للسينما بل عمل على كتابة سيناريو أفلام لا وقت للحب (1963)، العيب (1967)، حادثة شرف (1971).

في الفيلم نجد أن نقطة البداية كانت مختلفة تمامًا، فاختار شاهين أن تكون البداية من موقع تصوير فيلم “العصفور” في استعادةٍ جديدةٍ لمشهد “هنحارب” للممثلة محسنة توفيق، يتوقف التصوير لتعب “يحيى” بطل الفيلم، يأتي الطبيب يحاول أن يوضح له خطورة حالته الصحية، ينظر يحيى لطبيبه، لغة العيون عنصرٌ دراميٌ هامٌ في سينما شاهين، هذه النظرة توضح له خطورة الحالة وهذا هو الذكاء الذي يريد شاهين إضفاءه على معرفة الشخصية فيقول له يحيى: “يبقى قلبي اتنيل على عينه .. أحسن .. نخلص”، ثم نرى مشاحناتٍ بين أصدقائه المحيطين به في موقع التصوير، ثم ننتقل إلى المشهد التالي حيث يحيى يستعد للسفر إلى لندن ليجري الجراحة، ولا يخبر زوجته ولا أبناءه وتبدأ أيضًا مشاحناتٍ بينه وبين زوجته في ظل صمت الأبناء، ثم يسافر بالفعل يحيى إلى لندن كما وعد طبيبه، هنا اختيار شاهين للبداية يختلف عن بداية إدريس الذي أراد أن يورطنا منذ البداية في العملية التي ستُجرَى للبطل، لكن رؤية شاهين والتي حاول فرضها وتوضيحها لإدريس في الجلسات أنه بحاجة إلى بداية تورطنا أكثر مع الشخصية قبل العملية، فالاختلاف بين طريقة تفكير كلٍ منهما كانت واضحة، وهو ما أدركه إدريس بالفعل بطريقةٍ ذكيةٍ؛ فيقول لشاهين أن الفرق بينهما في طريقة تقديم الحدوتة مثل تأليف سيمفونية إما أن تبدأ بداية هادئة، أو أن تبدأ مثل سيمفونية بيتهون السابعة، البدايتان مختلفتان، ولا توجد قواعد في الإبداع تحدد أن هذه البداية أعظم من تلك، ولكن اختيار البداية في السيمفونية أو في الفيلم أو في أي عملٍ فنيٍ يفرضها العمل بالأساس، ومنهجية تفكير المبدع والتي تسير على نهج العمل وطبيعته، وفي حالة جلسة العمل هذه يفرضها من له الكلمة الأولى في الكتابة، لكن في رأيي أن البداية لم تكن هي المشكلة التي اختلف فيها الاثنان، بدليل أن شاهين خلق البداية التي تروق له في الفيلم ثم أخذ من أفكار إدريس لمشاهد العملية الجراحية، والنقطة الخلافية الأساسية هي “الشخصية” والتي لم يكونا مستقرين عليها منذ البداية، فانجراف إدريس وراء الفكرة جعل الشخصية ليست محل أولوية، أو أن التفكير فيها سهلٌ أن يأتي لاحقًا، وهو ما كان يحاول شاهين العودة له والوقوف عنده “مين الناس اللي بنتكلم عنهم؟” يؤكد أن الشخصية هي “إحنا”، والشخصية “لازم تنطقها”، مما دفع إدريس للتوضيح لشاهين أنه يستطيع أن يكتب فيلمًا كاملًا ينتهي بدخول الشخصية لغرفة العمليات وهو طريقٌ أخرٌ لسرد معالجة الفيلم الدرامية لكنها تجعلنا نقف عند وجهة نظر شاهين أن العملية هي الخط الرئيس الذي ينفجر منه الأحداث، لكنها ليست كل الأحداث فهناك أبعادٌ أخرى يجب الوقوف عليها والتفكير فيها، فيقترح إدريس أن يكون البطل فاز بنوبل ويبدأ الفيلم من هنا، فلا تروق الفكرة لشاهين الذي لا يراها “مصرية” بما يكفي، كما أن شخصية العالِم تختلف عن شخصية الأديب تختلف عن أية شخصيةٍ أخرى. وإذا كانت قوالب الحدوتة واضحةً لكن الشخصية تبدو مذبذبةً وغير واضحة المعالم وتتأرجح بين الحقيقة والخيال، بين هذا العالم وبين إدريس وشاهين، لذلك اختار شاهين أن يكون إدريس هو الشخصية، وبعد رفضه اختار شاهين أن يكون بنفسه بطل حكايته.

نرشح لك : أبرزهم “العندليب” و”أباظة” وحنان ترك.. 9 نجوم اختلفوا مع “شاهين”

وبالعودة لاختيار بداية الفيلم أراد شاهين أن يتعرف المشاهد على الشخصية أولاً، وأن يعرف يحيى هو شاهين، فكانت البداية بالدخول في عالم يحيى المحيط به قبل أن ندخل معه المحاكمة بدون معرفةٍ مسبقةٍ عن هويته، وهو في رأيي اختيارٌ دراميٌ كلاسيكيٌ ذكيٌ يمهد للشخصية من الخارج أولاً ثم من الداخل، ويجعل العملية هي الموقف الذي يدفع لتغيير الأحداث، ثم يستطرد في سرد مشاعر شاهين قبل إجرائه العملية فهو خائفٌ من الموت لكنه يحاول التظاهر بالعكس، ويقرر يحيى أن لا يخبر أحدًا بأنه سيجري العملية “لا أمي ولا أختي ولا امرأتي” يقولها يحيى تمامًا مثلما قالها شاهين في جلسته مع إدريس، ثم يختار سائقًا غريبًا يجلس معه ويحكي له عن مشاعره ومخاوفه، ويختار أن يستطرد في عدد من المشاهد التي نرى فيها يحيى قبل دخوله لإجراء العملية، وهي بالتأكيد جاءت من وحي حكايات إدريس عن الأسبوع الذي قضاه قبل العملية، وعن الفترة التي قضاها شاهين أيضًا، ثم ينتقل إلى مشهد العملية.. كل من في المستشفى يرتدون ثيابًا خضراء، يسأله طبيب التخدير عن اسمه فيقول “يحيى شكري مراد”، لكن الدوامة لا تبدأ هنا، بل سندخل مع يحيى غرفة العمليات، نراقب العملية كما يراقبها الأطباء بالأعلى من النافذة وجهاز التليفزيون، ومع بداية شق الصدر وبدء العملية تبدأ عملية المحاكمة بالداخل، ونسمع الدوامة الموسيقية التي اقترحها إدريس فوظفها شاهين في هذا المشهد لتنذر عن بداية الخطر، ثم نرى الطفل الصغير وهو قابع بداخل القلب، ومن هنا تبدأ الفانتازيا، وتظهر مانشيتات الجرائد وتجمهر الصحافة بالخارج بالتزامن مع بداية العملية، وبداية محاكمة الطفل الذي اعترف أنه لا يحاول أن يقتله، بل إنه يقتله بالفعل “لغاية ما يجيب أجله”، ويعترف أيضًا أنه ليس الوحيد المتورط في محاولة القتل، فيشير بأصابع الاتهام إلى عدد من الحضور أولهم الأستاذ جبرائيل الذي قام بدوره عبدالعزيز مخيون، هنا توقف شاهين عن الاستلهام من إدريس ليفرد لنفسه مساحته الخاصة في تقديم حكايته، حتى أنه لم يلتزم بالجبال البيضاء التي تخيلها إدريس كمكان تجرى فيه المحاكمة، بل صمم شاهين المحاكمة بداخل صدر البطل، واستبدل الجبال بالقفص الصدري يحيط بقاعة المحكمة، واستبدل الدماء ببالونات حمراء وبيضاء، وشرايين القلب بأنابيب شفافه والطفل الصغير يحمل الكرات التي يسد بها شرايين القلب ليقتل يحيى، وتوظيف الديكور هنا يخدم بالأساس القالب الفانتازي لمشهد المحاكمة الذي يقوم عليه الفيلم.

انتهى الفيلم.. وعرض لأول مرةٍ في مسابقة مهرجان فينسيا عام ١٩٨٢ لكن الفيلم لم يمر بسلامٍ بل قوبل بإنتقادات النقاد الذين رأوا أن الفيلم هو نسخةٌ من الفيلم الأمريكي All That Jazz للمخرج بوب فوس الذي تم عرضه عام 1979 والذي يتشابه في فكرته مع بطل الفيلم الذي يجري عملية قلب مفتوح ويستعرض حياته فيما يشبه محاكمة والتي هي أيضًا السيرة الشخصية للمخرج، وعندما عرض الفيلم في مهرجان القاهرة السينمائي في دورته السادسة في ديسمبر 1982 نال يوسف شاهين جائزة أفضل مخرجٍ في تكريم يليق بمجهوده ورؤيته الفنية غير المسبوقة على مستوى السينما المصرية،”حدوتة مصرية” التصقت به الكثير من الشخصيات، يوسف إدريس في البداية ثم يوسف شاهين وفي النهاية المخرج بوب فوسي وشخصيات مسرحية أغوار الروح لنيقولا إفرينوف، لكن الفيلم وحده كوثيقةٍ فنيةٍ يختلف في مضمونه وبعده الإنسانيين ويختلف فيه آلم “يحيى” عن أي ألمٍ آخر.

إنه يقتل نفسه:

الصحف تعود من جديد لتوافينا بأخبار شاهين في مستشفى المعادي، نقرأ أن مخه “حي” وأجهزته لا تزال تعمل، ثم يأتينا خبرٌ أنه حرك يديه لثوانٍ وحاول أن يفتح عينيه بصعوبة، أخبارٌ تستدعي مرةً أخرى مشاهد من الفيلم عندما فوجئ الأطباء في غرفة العمليات بخيط العملية في قلب “يحيى” ينفك، فنرى الطفل الصغير وهو يحاول أن يقطع خيوط العملية ليؤذيه ويُفشل العملية، لأن الطفل بداخله لم يهدأ شغبه بعد ولم يعد يتحمل هذا العجوز الذي يدّعي أنه يحاول قتله، تُرى عندما حاول شاهين تحريك يديه وفتح عينيه ما الذي كان يريد أن يقول؟ بالتأكيد ننتظر إجابة، لكن للآسف القدر لم يمهلنا إياها، ولم يسمح لنا بمساحة للتخيل، عرفنا الإجابة بعدها بأيام، فهذا القلب وهذا الجسد كان يقاتل ليحيا، لكنه استسلم في النهاية للموت الذي نحمل حزنه حتى الآن.