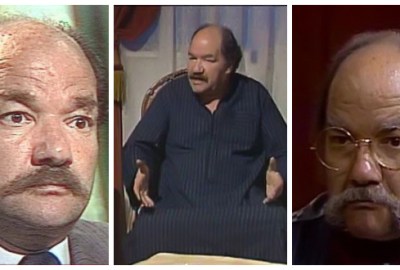

نبيل الدسوقي.. فنان عظيم الله يرحمه

محمد حسن الصيفي

قبل الكتابة تعمّدت أنّ أسأل صديقي؛ هل تعرف نبيل الدسوقي؟، كان الحوار فنيًا بامتياز، فقال “فكرني بحاجة ليه”، على الفور قلت له: “سي عبد البديع”،

فتذكره على الفور قائلًا: “حاضر يا ست إحسان”، ثم ضحك وأردف بعدها: “افتكرته طبعًا ده فنان عظيم، الله يرحمه”.

كان ردّه ملخصًا لكل شيء، “فنان عظيم الله يرحمه”، اختزالًا غير مُقل في بلادٍ لا تهتم كثيرًا بالكلمة المكتوبة، ولا بالسيرة الذاتية لمن تحب، فالنجوم هنا على قمسين، الأول لا مع يمثل النخبة والصف الأول والجمهور يعرف أسماءهم جيدًا، لكنه يعرف أسماءهم وأعمالهم وكان الله بالسر عليم، يترك الأمر برمته للشاشة والأدوار التي أداها تعرفه أكثر، بل إنّه أحيانًا يذهب لما هو أبعد، إذ يخلق صورة ذهنية وسيرة ذاتية للفنان من خلال أدواره، إنّ كان شيخًا فهو شيخ في الواقع، وإن كان نصابًا فهو كذلك أيضًا!.

أما القسم الثاني فهو ما ينتمي إليه الفنان الراحل نبيل الدسوقي، أصحاب الأدوار المحورية المهمة، والذين تُبنى على أكتافهم أعمال كاملة، لكن هنا الجمهور يعرف أسماء نجوم الصف الأول بالكاد، فما بالك بأصحاب الأدوار الثانية والثالثة “كما يطلقون عليهم”؟!.

جميع الفنانين الذين عهدّت إليهم في هذه السلسلة كانت المعلومات عنهم قليلة، لكن الدسوقي المعلومات المتوفرة عنه ليست قليلة، بل نادرة، وكأنّ الزمن ضرب سياجًا مُحكمًا على الرجل الذي لعب أدوارًا ذات صبغة سياسية مهمة في مسيرته، فعامله مثل الجمهور تمامًا، وخلط بين أدواره في الدراما وبين الواقع، وكأنّه واحدًا من هؤلاء الأعداء الذين ننكرهم بالجملة، فتعمد أنّ يخفي عنّا ملامحه في الواقع، وطمسه خلف الكاميرا تمامًا!.

لكن الزمن فعل شيئًا آخر، قرر أن يُكافئ الدسوقي على دوره المتقن في “الشهد والدموع” بعد سنوات طويلة وبشكل مختلف، إذ انتشرت في الأيام السابقة “بوستات” تحث الرجال أن يكونوا مثل “سي عبد البديع”، والبعض الآخر تساءل “أين ذهب أمثال عبد البديع أفندي” في هذا الزمان؟!.

تزامنًا مع الخريف، الراعي الرسمي لـ النوستالجيا وتقليب دفاتر دراما الثمانينيات والتسعينيات، أطلّ عبد البديع هذا الموسم بشكل مغاير، بطعم ورائحة مختلفة، فهناك أجيال صاعدة لا تعرف اسم نبيل الدسوقي، وربما لا تلحظ أنّه نفس الرجل الذي أدى دور الخواجة صروف في رأفت الهجان.

ربما لم يسمعوا عن “السقوط في بئر سبع”، وبالتالي لن يتذكروا قيامه بدور “بن جوريون” في هذا المسلسل.

لم يعرفوا أبدًا “الصعود إلى الهاوية” حين وقع في غرام الجاسوسة “مديحة يسري”، يوم أنّ كان دبلوماسيًا عربيًا رفيع المستوى.

لكن الردار توقف عند عبد البديع أفندي والتقطه، وأدخله في مطبخ مواقع التواصل وتوجهات الزمن المغايرة للأمس وأفكار جيل 2000 وما تلاه، ليعيد صياغة الحديث عن نبيل الدسوقي، ويحصد مئات الإعجابات على فيس بوك.

عبد البديع أفندي نموذج الرجل الطيب النبيل، صاحب الأخلاق، الهادئ، الصامت في كثير من الأحيان، لكن حين يتكلم يشعرك بقيمة الصمت.

نرشح لك: سيد عبد الكريم.. دكتور بدرجة معلم

تشعر وهو يقول “حاضر يا ست إحسان” بمجموع الموهبة الفذة، فحين الرضا يخرج اللقب بشكل مبهج وملامح مبتسمة، وفي الغضب المكتوم يضغط على الحرفين على غرار الموروث الشعبي “بيتّكِلها على السين” فتخرج كلمة “ست” بالتشديد مع ملامح وجه يضربه الاحمرار من الانفعال وحبس الغضب.

ربما عدنا من جديد للمسة أسامة أنور عكاشة في هذا الدور بالتحديد، لكنّ نبيل الدسوقي كان محبوبًا على الدوام وفي مختلف المناسبات، كان ظهوره على الشاشة مألوفًا للمشاهد، يعبر عن حالة كيمياء مستقرة بينهما، بقدراته الفائقة وموهبته الفطرية، وإلا فلماذا يؤدي الدسوقي صاحب الملامح الغارقة في البشاشة والطيبة دور “بن جوريون”، والخواجة “صروف”؟!.

ربما خدمته قلة المعلومات المتوفرة عنه، لم تبقيه في ذاكرة الجمهور إلا كنسمة صيف في حر قائظ، الرجل البشوش صاحب الوجه المليح والنظارة الطبية السميكة، والعينان اللتان تداعبان الكاميرا باحترافية، أطلق لخيالنا المساحة أن نتكهن كيف كان الدسوقي على الحقيقة؟!.

هل كان بالفعل بهذه الطيبة، أم كان مغايرًا لطلته على الشاشة، الخيال أوسع من النمط والأفكار والقوالب، الخيال أجمل من الواقع والحقائق والسرد البارد للمعلومات وكأنك تخرج الشخص من الثلاجة للجمهور مثل “الطبيخ البايت”!.

لن يفرق في رسم الصورة عنه أنّه كان خريجًا لمعهد الفنون المسرحية، أو حتى معلمًا في المرحلة الابتدائية، وأنّه ولد في يناير 1923 وتوفي في أغسطس 1995، بل الفارق أنّه بالتزامن مع وفاته ولدت أجيال سألت عنه دون أن تعرف اسمه، رسموا صورة مثالية لما يجب أنّ يكون عليه الرجل الطيب الودود عن طريقه، قالوا عنه ببساطة تمسح كآبة المعلومة الغائبة “الله يرحمه، كان فنان عظيم”.

نقدم لك| نهايات مأسوية لنجوم الفن..