"لا أحدٌ هناك".. بين مطلب "الوضوح " والحاجة للترميز

محمود أبوبكر

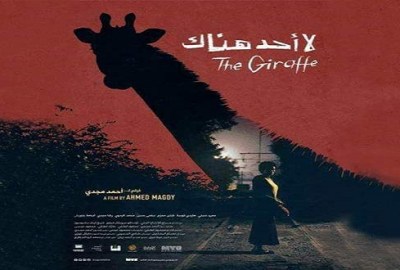

أثار فيلم “لا أحدٌ هناك” للفنان والمخرج أحمد مجدي، جدلاً واسعاً بين النقاد و جمهور الدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، ليس لجهة مستواه الفني، وما يتصل بمواضع الضعف والقوة، بل لجهة عدم “فهم” أغلب الناس لحدوتة الفيلم، وما يتصل بها من حواش الحكاية .. للدرجة التي دفعت أحد الصحفيين للقول ” لا أحد هناك .. فيلم لا أحد يمكن أن يفهمه” !

الغموض صاحب الفيلم منذ مشاهده الأولى التي تبدأ بمجموعة من الشباب يلتقون في مكان ما، لتناول بعض المشروبات، فيشرع أحمد مجدي (الممثل والمخرج وكاتب السيناريو) في حكي قصة زرافتين أحدهما ذكر، في الأسكندرية والأخرى أنثى في حديقة الجيزة .. حيث يبدو الفيلم هنا سردياً، مع اصرار الراوي في “حكي ” بقية القصة، رغم تجاهل الآخريين لها، ما يكشف إنه مسكوناً بمصير “جنس” الزرافات في مصر، قبل أن يختف من مشاهد الفيلم لاحقا بشكل كان ينقصه بعض التبرير، مُورثا ولعه بالزرافات لبقية أبطال الفيلم!

نرشح لك: 10 تصريحات لـ أحمد مجدي عن فيلم “لا أحد هناك”.. أبرزها نصائح والده المرفوضة

إلى تلك اللحظة تبدو “الحدوتة” التي سيعالجها مجدي تتعلق بالزرافات ومخاطر انقراضها، قبل أن تدخل على مسار الفيلم خيوطا أخرى، تأخد نصيب الأسد .. لتتوارى الحدوتة الأولى مع تواري الراوي الأول.

هنا نشهد خطًا دراميًا آخر، يتعلق بـ “حمل” غير مرغوب به، في مساحة تتقاطعها ثلاث صديقات يجتهدن لتوفير تكاليف عملية إجهاض عاجلة .. ويبدو أن المخرج نجح إلى حد بعيد في خطف اهتمام المتفرج في هذه الجزئية، لجهة تفاصيل الحالة ومأساوية مشاهدها الدرامية المقلقة، حيث يذهب إلى ذروة المشاعر الإنسانية بين صديقات يبذلن كل ما بوسعهن لتوفير التكاليف المطلوبة لإنقاذ حياة و”سمعة” صديقتهما، وبين نماذج بشرية أخرى تستثمر في الحالة الانسانية لأغراض مادية ( الطبيب الجشع ومعاونه/ والكوافيرة المستغلة مثالا)، إلا أن المشاهد المتصاعدة ليست قاتمة بشكل مطلق، حيث يقدم نماذج أخرى .. الفنان “عمرو حسني” الذي يسعى لتلبية طلب فتاة تربطه بها علاقة سطحية -هذه الأخيرة- التي تلجأ اليه لتوفير تكاليف عملية الإجهاض لصديقتها .. وفِي ظل هذا السعي يقع حادث سير يكاد يودي بحياته، لكن اصراره على توفير المبلغ لم يعطل سير العملية!

تجاذبات كثيرة وصراعات عدة يخوضها رفقة أصدقائه لجمع ألفين جنيه هي المطلوبة لإتمام العملية التي ستجري لفتاة تعد مجهولة بالنسبة لهم .. ! وقد بدت المشاهد المتلاحقة لهذا الخط الدرامي محافظة على قدرتها في رفع منسوب “الأدرينالين” لدى المشاهد، وهو يترقب اللحظة اللاحقة، خاصة وأن أزمة الإجهاض لم تنته بإنجاز العملية العاجلة، بل بقت مضاعفاتها تثير قشعريرة المتفرج عبر مشاهد قاسية، فيما حافظ الفيلم على إيقاعه البطيء نسبياً من جهة، و تعمده على احالات بصرية على شكل لوحات شبه ثابتة تكشف خلفية المخرج التصويرية من جهة أخرى. . كان واضحاً أن مجدي المخرج ومدير التصوير ظل مسكونا أيضاً بعدسة الفنان الفيتوغرافي إلى حد ما .

لا ينسى أحمد في نهاية الفيلم أن يعود مجددا الى الحكاية التي تسربت سهواً/ عمداً من اهتمام العدسة، حيث يعمد إلى وضع لمسة ختام الفيلم عبر استعادة حدوتة الزرافة، ليقيم جسراً (كان يحتاج إلى مزيد من التأثيث ربما) بين بداية الفيلم وخاتمته!

نرشح لك.. حسام عبد القادر يكتب: ياسمينة مصر.. تجربة إعلامية نمساوية

في تأويل المشاهد :

١- عودة لعنوان المقال، حول الغموض والحاجة للترميز، فإن ثمة مدارس سينمائية معروفة عمدت إلى الترميز عِوَض بساطة الحكاية /السيناريو، والترميز في السينما يختلف عنه في الأدب، حيث ينطلق من واقع بصري، أي يرمز للشيء بنفسه، عبر صور تبحث عن قراءات أو إسقاطات موازية، دون أن تستنطق الحوار، كما هو الحال بالنسبة لـ فيلم “الأضراب” للمخرج الروسي “سرجي أيزنشتاين” الذي يعيد تجسيد عملية القمع التى مارسها جنود مدينة سار على المضربين، حيث يرمز بشكل مكثف بين لقطات لعمال يتساقطون تحت نيران المدافع وبين لقطات لذبح الخراف، نجد ذلك أيضا بشكل متفاوت في أفلام فلليني، وروسلليني وجان لوك جودار، وغيرهم .

لعل أحمد مجدي في فيلمه الطويل الأول حاول الاعتماد على هذا الشكل من الترميز الموحي في ربطه بين حالات الشباب المحبط، والمجهض الأحلام وبين حالات الزرافات التي تموت في صمت، حيث لا صوت .. فالزرافات دون غيرها من الحيوانات لا تصدر صوتا مسموعا .. كما أن بوادر انقراضها الذي جسده الفيلم – في تصوري – يحاكي الكثير من الآمال والأحلام الآيلة للأنقراض في ظل تمدد حالات الخراب، والإكتئاب العام .

فالربط بين الأفكار الرئيسيّة للفيلم وحكاية الزرافات في تصوري قائم، اذا ما قرأنا الفيلم خارج سياق القراءات المباشرة، معتمدين على قراءة الرموز، وتفعيل خاصية تأويل النص المريء .

٢- الأسئلة الكثيرة التي رافقت نهاية العرض، اتصفت في رأيي -في الغالب- بالكسل العقلي، حيث اشتكى الكثيرون من عدم وضوح ما يريد أن يقوله الفيلم، بل ذهب بعض الصحفيون إلى اجتراح عناوين مسطحة من قبيل “فيلم لا يفهمه الجمهور والمخرج نفسه”، بالفعل كان هذا عنوانا لجريدة قاهرية، إدعى فيه الصحفي أن المخرج صرّح له “بأنه لا يعرف لماذا أقحم قصة الزرافة ” ! بعيدا عن مدى دقة ما نُقل عن المخرج من عدمه، فإن الثابت أن المخرج غير معني فنياً بتقديم “كتالوج شرح وتوضيح” لفيلمه، فمهمته تنتهي عند جنريك الفيلم، وللجمهور والنقاد حق تأويل الفيلم بالطريقة التي تناسبهم، ولا شك أن هناك تفاوت في تفسير الرموز والرسائل التي يحملها المنتج الفني (إن وجدت).

٣- بعض الانتقادات التي وجهت للفيلم تبدو وجيهة في تصوري، مثل رتابة الريتم العام، لكنه يبقى خيارا للمخرج سيما وإنه حافظ على وحدة الإيقاع طوال عمر الشريط السينمائي .

٤- لعل أكثر التصريحات التي أثارت شهية الصحافة القاهرية، كان اعتراف المخرج عن ممارسته لمفهوم “قتل الأب” في رده على سؤال يتعلق بمدى التزامه بآراء والده المخرج “مجدي أحمد علي”، والواقع أن هذا التصريح، يؤكد استقلالية المخرج برؤيته، وليس بالضرورة أن يتم تحميله بُعداً سلبياً، كما صوّرته بعض الصحف، فهذا المفهوم ظل يشغل المشتغلين في مجالي الأدب والفن في المقاربة القائمة على التأثير والتأثر بين الأجيال، جيل الأبناء وجيل الآباء الاعتباريين، ناهيك عن الأب البايلوجي .. والفكرة تحسب لصالح المخرج وليس ضده .

٥- يبدو أحمد مجدي في فيلمه الأول الطويل (لديه تجارب أفلام قصيرة، ووثائقية) أنه يدلف لمجال الإخراج برؤى مختلفة وغير معهودة، وربما ليست جماهيرية، تحمل في طياتها الكثير من “التجريب والترميز”، وإذا كان هذا النوع خيارا ثابتاً لدى المخرج الشاب، مع مزيدا من التجارب فإنه قد ينجح في اجتراح نمطاً لم يعد معهودا في السوق السينمائي المصري، سيما من قبل أبناء جيله من المخرجين.

شاهد: جولة بمعرض “رحلة مهرجان القاهرة السينمائي على مدار 40 عامًا”