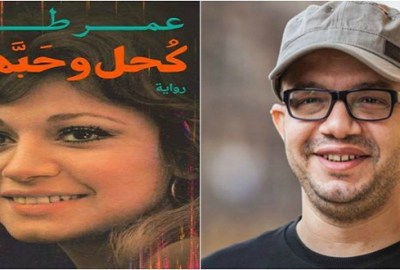

حسام حسين يكتب: عمر طاهر.. الكاتب الشجرة

كنت على قدر كبير من الشغف، انتظر “كُحل وحبهان” للكاتب الشجرة “عمر طاهر”.

استهلكت الليل مع طقس الإسكندرية الصعب، ومكثت أقرأ، وفي خواتيم كل مفصل من مفاصل الرواية، كنت أسجل انطباعاتي في ورقة من جملة ما أحمله من أوراق حروبي اليومية.

أشعلت سيجارة كنت احتاجها. وبدأت صياغة انطباعاتي الأولى. وأحسب أن الرجل قد مارس على ضوء روايته تجريبا لا أحسبه متهورا، لكنه أسس عالما روائيا أروع ما فيه إنه ينتمي له، وليس غريبا عنه. بل قد نذهب لأبعد من ذلك إذا قلنا:

إن فاعلية الكتابة كانت تبتغي هذه التفاصيل الحميمة، والتي تنبثق قيمتها من رؤية شديدة الخصوصية. وهذا المعنى؛ لن أقول قد طرح نفسه بتقعر، أو بأحادية النظرة التي تخص القائم بفعل السرد، وإنما دفعني كقارئ أن أحاول تفسير كيمياء هذه الكتابة، التي تبدو أحيانا غير معتمدة على منطق الحكاية في ثوبها التقليدي.

في المبتدأ لا يمكن لنا أن نصادر على ما قالته الرواية، أو ما لم تقله. لأن فعل الاجترار للذكريات؛ عادة لا يأتي إلا من خلال ذاكرة تتميز بالخشونة. فاعلية الاجترار نفسها من معين هذا الزخم، تعني ضمنيا أن الآن لا يمتلك غواية الماضي. وعلى حد تعبير “جيمس فريزر” في كتابه الأهم “الغصن الذهبي” يقول:

إن جليد الراهن لا يذوب، إلا باستدعاء ماض أسطوري.

بيد أن مرتكزات السرد عند “عمر طاهر” آلت على نفسها أن تنتخب الذكريات بشواهد من روائح ومذاق. تشكل الارتباط الشرطي بين محتوى الذكرى، وحضور طعم أو رائحة تشكل الامتداد الاستعاري للذكريات المُستدعاة، بمعنى أن تتحول الرائحة -مثلا- حال اقتحامها للآن، وكأنها قد حملت شخوصا في داخلها. وأبرزت تفاعلهم الإنساني مع القائم بفعل الاستدعاء، وهنا أقصد الراوي نفسه. هنا لا يمكن الوثوق في الإشارات المنبثقة من الرائحة أو المذاق، لا لأنها تتشكل في خصوصية لا يعلمها سوى الراوي، وإنما تكمن غوايتها فيما سيثيره السرد من مضامين، تجعل من هذه الحالات أقرب لكيانات مستقلة، تمتلك إرادة استفزاز الاستدعاء من جهة، وقيمة هذا الحضور الطيفي للماضي، ليس بشخوصه وحسب، وإنما براحته ومذاقه في الوقت نفسه.

المثير هنا أن قارئ الرواية المتمرس، حين يتعاطى مع مضامين هذه التجليات المزدوجة إذا جاز التعبير (الشخوص/ الرائحة والطعم) سيخضع بالضرورة لأن يبحث عن روائحه المفتقدة، أو المذاق الذي صار نهبا للاختلاف. وناتج هذا البحث سيخلق ثمة إدانة، أو تلويح لانعدام مفهوم الطعم أو الرائحة. ففي معظم ما نقوله من قدح للآن.. أن الزمن والأشياء قد صارت بلا طعم أو رائحة، تستطيع استفزاز حواسنا، بل في كثير من الأحيان نتعثر في رائحة ما، فتردنا تلقائيا للجذر الرئيس لهذه الرائحة، ومن أي ماض قد جاءت متجاوزة كل هذه السنوات.

كان من المنطقي هنا أن تستهلك الفاعلية السردية نفسها؛ كي تدين صراحة وبأدب رفيع هذا الاختلاف الحدي بين الماضي والآن وفق أطر المذاقات والروائح المفتقدة؛ كي نفهم إلى أي مدى قد وصل بنا المسخ والتشوه. لكن كيمياء الحكاية، ما كان لها أن تنتصر للسرد ما لم تؤسس شكل العلاقة بين بكارة استقبال هذه الروائح والآن، على ضوء نمو استعاري للعلاقة بين الذات الساردة، وماضي هذه التفاصيل، وأثره على منظومة السمات الشخصية، والاتجاهات الفكرية للسارد الرئيس. فمنحتنا الرواية ما يشير لبلاغة الأثر الكامن في أنسنة هذه الرائحة، ومنحها دورا كبيرا مؤثرا على قيم الإدراك والتفسير والتحليل؛ في حضور زمن قد صار بلا طعم أو رائحة تقريبا.

في ص 33 يبرز الكاتب باسترسال بليغ شكل علاقته بفنجان القهوة، وما آلت له الأمور حيال طعمها الآني، فالوصول لنفس المذاق القديم قد صار أمرا قدريا يشبه الحب تماما. حالة مقتحمة غالبا. وفي ص 86 يقول:

“على الرغم من ذلك يبدو طعام ابتسام هو الأجمل بالنسبة لي، لأنها صاحبة نفس. والنفس هو مزيج من الحب والشغف”

من الظلم بمكان أن يعتقد القارئ أن الرواية تأصيل جدا فاعل لإشكالية التعاطي مع مذاق المأكولات، وعبق الروائح. إن الرواية هنا تؤسس عالمين متوازيين. لكن بعكس قاعدة التوازي قد حدث التقاطع، الذي انعكس بدوره لتوجهات، وأفعال، تكتسب مشروعيتها من قيمة الشعور بالمذاق والرائحة.

في حقيقة الأمر أحسب أن الإبداع المهم هو الذي يستطيع إنتاج أسئلة كثيرة ونحن نقرأ. فالسؤال المركزي هنا: كيف تكونت النواة الأولى لسرد جاء على هذا النحو؟

لا أريد بأي حال تحليل الرجل نفسيا أو أيدلوجيا. ففكرة التوائم كحالة تشي باتساق الذات مع عالمها تبدو لي هنا مفقودة، فرغم طرافة الحكي، فإن جدلية الماضي والراهن، والتقاطع الحادث فيما بينهما، تمنحنا وجها آخر لا يعلن عن نفسه صراحة، وجه ممتعض، مستاء، وأحيانا كثيرة مرتبك. لا يجد الإجابات الحاسمة للكثير من الأسئلة. ولو عدت مثلا لإشكالية العنوان، لأسست من فائض التأويل ما يشير لكون الكحل والحبهان قد غادرا القيمة المعجمية للمفردتين؛ كي يشيرا لسؤال.. أين ذهب العطار القديم؟

إن متن الرواية قد ينتصر لغرائبية الفكرة المطروحة سردا، أو يا ربما هي تأصيل للذاكرة الحسية إذا جاز التعبير. لكن المعنى العميق في رأيي، قد يصل بي لملمح صوفي بامتياز، يرتكز على قيمة المعرفة الذوقية، التي تكتسب مشروعيتها من حدوس منفلتة، وشديدة الخصوصية. تنتج مدركات لا تتسق مع مدركات أخرى تخضع لنفس الظروف. ولاسيما أن نسبية الحواس، قد تعطي المعنى بنسبية المعاني المُدركة. فكل ما يشير للرائحة أو المذاق قد يندرج بدوره تحت ما نسميه”وجهة نظر”. لذا من الإشارات المهمة التي تقدمها هذه الرواية إنها لم تصادر على الذائقة، وما يحيط بحركة تفاعلها مع المدركات الحسية، ولم تقدم أحكام قيمة تتسم بالإطلاق. بل قدمت الوجد الخاص بصاحبها، وعلى سبيل التحريض أن يلتمس الآخرون مواطن روائحهم، وما تجلبه من تفاصيل مصاحبة.

“لا أزور محلات البُن كرجل يطلب كيسا ليعود به إلى منزله، محلات البُن فرصة للاستشفاء بالنسبة لشخص يتعبَّد بالرائحة”

للصدق لم أورد هذا الشاهد للتدليل على ما ذهبت له ذائقتي حال التعاطي مع المتن الروائي إجمالا. لكن فقط أشير لما يقوله نقاد الرواية، وخاصة ذلك التعبير(لعبة السرد). ورغم تحفظي المبدئي على كون السرد(لعبة). لكن أحيانا لا أملك ما يدحض هذا الوصف. وأبرره على اعتباره إشارة لمستويات متطرفة من التقنيات الخاص بالكتابة الروائية.

قلت: إن المفتاح الذي يمكن القارئ من كشف أهداف”كحل وحبهان” هو ذاك التوازي المنفلت من قاعدة التوازي، والذي يسمح للمتوازيين أن يتقاطعا في نقطة أو أكثر. وهنا أعني..{الماضي بروائحه ومذاقه القديم/الآن عديم الرائحة والطعم/ أو الآن المتأثر بفاعلية المذاق والرائحة القديمة}. ولو سلمنا – فرضا- بجدارة هذا التحليل، فإننا نعيش القراءة بين اللاوعي الماضوي المُحمل بهذه التفاصيل، والوعي الآني المتمثل كحقيقة مرجعية؛ يبلور أثر هذا الماضي على شكل الراهن وتفاصيله، وعلى قاعدة الارتباط الشرطي الذي يؤنسن هذا المذاق أو تلك الرائحة كي نرصد أثرهما.

على إطار هذه المراوحة بين الجدليات الثنائية.. الماضي / الآن. الذاكرة الحسية الذوقية/ تداعيات الآن المتأثر باستدعاء مدركاتها. لم أجد لغة الرواية متسقة دائما مع كيمياء هذه الجدلية.

في حقيقة الأمر قد امتلك دفاعا معينا عن هذه الفجوات الأسلوبية إذا جاز التعبير. والتي أسست بدورها مفاصل سردية تمثل طبيعة الكتابة الأدبية خير تمثيل. ومفاصل أخرى – قليلة للصدق- قد تنتمي لأدب اليوميات. قد يكون هذا مطلوبا لذاته؛ إذا أراد الكاتب تأصيل ازدواجية خاصة باللغة نفسها. وإن كنت أميل لكون الرجل لم ينفصل واعيا عن كونه كاتب مقال حاذق، كان عليه أن ينتخب لغة أخرى، ومستويات تقنية مغايرة تلائم التناول الأدبي في “لعبة السرد” التي أشرت إليها. وخاصة أن الرجل قد أسس الخطاب من الداخل الحكائي، ولم يذهب لكونه الراوي العليم، الأمر الذي كان يستوجب لغة تتسق بدورها مع هذا الداخل، تتخلى عن الإخبار لصالح الوصف. وقد يلاحظ القارئ أن أقوى مفاصل الرواية هي التي اعتمدت الوصف. بمتون إنسانية، ومفعمة بالرهافة والإدهاش.

يقول “لوسيان جولدمان”: إن اللغة الشعرية في الخطاب السردي لا تجد ضالتها إلا من خلال المراوحة بين اللاوعي والوعي. وأزعم أن مشروعية هذه اللغة تنطلق من ذاك الترحال. لغة وجدان، تعيد خلخلة جمود الواقع. وتمكن السارد يقينا من حسن استدعاء ماضيه بلغة أقرب للحلم.

{كنت أسير على مهل أستطعم ذكرياتي}. { الجوع فراغ، وكل فراغ مؤلم}.{كانت صافية تعرقل اكتئاباتها دائما بالطعام}

من الظلم أن نذهب لكون المتن الروائي هنا قد خلا من اللغة الشعرية. وخاصة أن من شواهد هذه اللغة تحريها لمنطق التكثيف، القادر بدوره على تفجير الإشارات والدلالات المعبرة عن وجدان الكاتب، ولقد تحقق ذاك التكثيف بالقوة والفعل . لكن لو سمحت لي الأقدار أن ألتقي بالرجل. فسوف أسأله سؤالا جدا مهم:

لقد تعاليت بثقة الكاتب الكبير على التكرار، وفي أكثر من موضع. يقول العلم/ ويقول قلبي. ووفق طبيعة العلم، فإن اللغة هنا معيارية بامتياز، تتسق بدورها مع جمود الحقيقة العلمية، بينما لغة القلب لغة وظيفية، تنجز دلالات أبعد من المعيار، تتفوق على القيمة المُعجمية للمفردات. لذا ففي مثل ذاك الوجد الكبير المتسرب من الرواية. لماذا لم يربح القلب معركته؟

شاهد: يحدث لأول مرة.. في اليوبيل الذهبي لمعرض القاهرة الدولي للكتاب