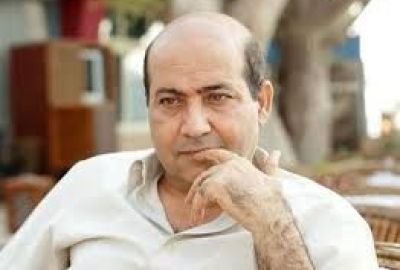

طارق الشناوي يكتب: شيرين تواجه دليلة

تمتلك سلاحين ويعوزها سلاح، ما تمتلكه من المستحيل أن تكتسبه، وما افتقدته من السهل أن تكتسبه، أتحدث عن الحضور والتلقائية فهما من أهم مقومات الفنان، ولا تستطيع مهما حاولت أن تكتسبهما، هما منحة وهبها الله لشيرين، ولكن تعوزها القدرة على فن الأداء التى تعنى الانتقال النفسى والحركى والصوتى بتلوين التعبير، إخضاع الفنان لكورس مكثف من الممكن ببساطة بعده أن تمتلك مقومات فن الأداء الدرامى.

يبدو مسلسل «طريقى» كأنه مصنوع على ملامح شيرين، ولهذا اكتسب كلما أوغلنا فى رمضان قدرة على الجذب الجماهيرى، شيئا فشيئا وخطوة خطوة، وحلقة حلقة، وتغاضى الجمهور عن الكثير من التفاصيل غير الدقيقة، وقد غلف الكاتب تامر حبيب السيناريو بمسحة ميلودرامية من أجل إثارة مشاعر ودموع الناس، وهو يبدو تطبيقا مباشرا لكلمة «ميلو دراما» الميلودى هو النغمة، وهكذا أضيف لها الدراما، وهو ما طبقه حرفيا فى المسلسل، هذا لا يعنى خصوصا فى الحلقات الأخيرة أن يبالغ الممثل الموهوب باسل خياط فى التعبير، كأنه يعيدنا مرة أخرى إلى زمن الثلاثينيات عندما كانت العلاقة بين الممثل والكاميرا محاكاة لفن المسرح، مثل أداء أمينة رزق وحسين رياض ويوسف بك وهبى، قبل أن يهضموا مفردات الكاميرا، وتلك العلاقة القائمة أكثر على اللمحة والنظرة.

تامر حبيب هو البطل الحقيقى الذى وقف بعيدا عن الصورة من أجل أن يرسم لشيرين هذا البورتريه، هو لم يقدم حياتها، ورأيى الشخصى أن حياة شيرين الواقعية أكثر درامية، حيث عاشت تلك الفتاة التى نشأت فى بيئة قاهرية فقيرة لتغنى وهى طفلة فوق السطوح، أو فى الشارع فى فرح شعبى، وكانت تعد ما لديها من جنيهات قليلة، عندما يحلو فى عينيها حذاء أو بلوزة فى فاترينة كانت تسارع بأن تُطل على الثمن قبل أن تطلب الحصول على البلوزة، وغالبا ما كانت تتنازل عن حلمها وتهبط بالسقف بما يتوافق مع ما فى يديها. فى المسلسل شاهدنا «دليلة» على العكس نشأت فى بيئة ثرية ريفية، والصراع ليس مع الفقر ولكن الغناء، فى حياة شيرين كان الغناء هو ما تريده العائلة، فهو تقريبا مورد رزق العائلة، ولكن مع «دليلة» الغناء الممنوع هو ذروة الصراع.

عاد تامر دراميا إلى نهاية الستينيات، بحجة أن العائلة والمجتمع فى هذا التوقيت كانا يعترضان على احتراف الفن، والحقيقة أن هذه الحقبة التاريخية كانت من ملامحها الجهر بممارسة الفن، مثلا رأينا فى مطلع الستينيات فرقة رضا للفنون الشعبية، التى رفعت مكانة الرقص والراقصين لتصبح مهنة محترمة، كان المجتمع أكثر ترحيبا وأشد رحابة، وكان لدينا من تطلق على نفسها مطربة الجامعة وراقصة الجامعة، والشارع كان لا يجد بأسا من ارتداء النساء للمينى جيب والميكرو جيب، بينما فى هذا الزمن يحرمون الموسيقى وأقصى ما يمكن أن تحصل عليه هو السماح بالغناء من دون آلات وترية، فقط المباح هو آلات الإيقاع مثل الدف والطبلة والرق.

زمن الستينيات أكثر انفتاحا بالتأكيد، ولكن أتصور أن إلحاح ثورتى 25 و30 على المشهد وهيمنتهما على الأحداث جعل من المستحيل أن يقدم عمل فنى يجرى فى هذا التوقيت من دون التوقف عند الثورتين، كما أن زمن الموبايل و«فيسبوك» و«تويتر» يمنح العلاقات بعدا آخر، لا يتوافق مع روح المسلسل، زمن الستينيات أقام سورا لحماية الفكرة من الانتهاك.

شيرين لم تقف بمفردها، كان صوتها فى المقدمة وهى تغنى من القديم والحديث، وكان يشاركها أحمد فهمى بالعزف على الكمان. المسلسل، الميلودرامى لديه جمهور مضمون أنهم عشاق المطربة شيرين، ومن مختلف الأعمار، واستطاع المخرج محمد شاكر خُضير أن يرسم صورة مشبعة بالتفاصيل فى الديكور والملابس، واضطر إلى أن يحذف بعض لقطات لشيرين فى مشاهد تعبيرية كان ينبغى أن تُصبح فى البؤرة، وهو أبغض الحلال الفنى، عندما لا يجد المخرج فرصة لإعادة المشهد أو يعجز عن الحصول على نتاج أفضل، فلا طريق لإنقاذ «طريقى» سوى الحذف.

كثير من التحفظات من الممكن أن يُقال عن الأداء الدرامى لشيرين، ولكن أهم إنجاز حققه لها المسلسل أنه طرحها كورقة مضمونة على مائدة رمضان الدرامية. يقولون إن الآلهة تُنعم علينا بمطلع القصيدة، وعلينا أن نجتهد لنكمل الباقى، منحها الله الحضور والتلقائية، فهل تجتهد شيرين لتتعلم فن الأداء لتكتمل أبيات القصيدة؟

نقلاً عن “التحرير”