"اسمي مصطفى محمود".. تاريخ تكوين دولة "العلم والإيمان" في مصر

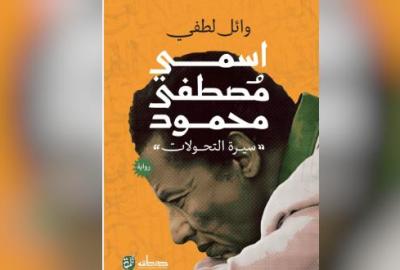

رواية “اسمي مصطفى محمود” للكاتب الصحفي وائل لطفي

آلاء العطفاوي

شهدت مصر في فترة السبعينيات تغيرات قلبت مصر رأسا على عقب، حيث نتج عن الانفتاح الاقتصادي والتحول السياسي والاجتماعي، بعد تولي الرئيس الراحل أنور السادات الحكم؛ إعادة تشكيل المجتمع المصري، وكان من أهم مظاهر هذا التحول هو إحياء الفكر الأصولي، ونهاية الحلم الناصري والاشتراكي.

شهدت على تلك الظاهرة التي كانت سببا هاما في تغير وجه مصر، شخصيات عديدة أبرزها الدكتور مصطفى محمود، الذي يعتبر إمام ومعلم الدعاة الجدد، فترك بصمة هامة، ما زالت تعيش مع المصريين حتى الآن، وتأتي رواية “اسمي مصطفى محمود” للكاتب الصحفي وائل لطفي الصادرة عن دار “كلمة” ليؤرخ لتلك الفترة ويبرز دور مصطفى محمود في تغيير وجه مصر.

تقنيات كتابة ذكية تناسب قراء مصطفى محمود

ما يميز هذا العمل أن الكاتب وائل لطفي استخدم أسلوب السرد الروائي ليحكي سيرة التحولات لمصطفى محمود، بالإضافة للغة الصحافية البسيطة التي تجذب القارئ، ومن خلال استخدام أسلوب تيار الوعي والحديث مع النفس وبناء النص في قالب السيرة الذاتية، سرد لنا مشاعر الشخصية، تجاه المجتمع والسلطة، وشخصيات محورية مهمة شكلت جزء من ثقافة المجتمع المصري كـ جمال عبد الناصر ومحمد حسنين هيكل وعائشة عبد الرحمن والشيخ كشك وعبد الرحمن الشرقاوي.

تحكي الرواية عن شخصية مصطفى محمود ورأيه في فلاسفة العالم كسارتر وماركس، وكيف كان أول من اخترع أسلمة العلوم، وصنع جيولوجيا وكيمياء واقتصاد إسلامي، فجعل من تفسير القرآن وما يعرف بالإعجاز العلمي للقرآن ما يشبه أفيون للمصريين يخدرهم ويشعرهم بالانتصار الوهمي، بعد نكسة 1967.

الجميل هنا أن الكاتب قام بسرد سيرة البطل بشكل حيادي ودون طرح رأي سلبي ينتقص من ذات الشخصية، حيث حلل الشخصية بتناقضاتها المحورية وأزماتها النفسية وتحولاتها، فوجدتني أتعاطف أحيانا مع الشخصية بالرغم ما مثلته من تغيير جذري في الشخية المصرية في فترة السبيعينات، فالكاتب هنا طرح حقائق وأحداث مثبتة وترك الحكم للقارئ.

غياهب الاشتباكات النفسية “لمصطفى محمود” كما يراها الكاتب

تبدأ الرواية وبصوت السارد نتعرف على أشجان وأحزان البطل، يحكي لنا صراعاته النفسية تجاه السلطة التي تمثلت في جمال عبد الناصر وصديقه حسنين هيكل، وإحساسه بالظلم وعدم التقدير، ورؤيته لذاته وللآخرين والتي توحي بالنرجسية الشديدة واعتزازه بنفسه وعلمه، مقارنة بهيكل وآخرين ادعوا الثقافة من وجهة نظر البطل، ثم يطرح لنا الكاتب وائل لطفي تفاقم كره مصطفى محمود لهيكل، والذي ارتبط بتأريخ أحداث مهمة، كاعتقال إحسان عبد القدوس، وحلمي سالم، والنهاية المأساوية لمصطفى أمين فلم يتبق على قمة الهرم سوى هيكل…

تناقضات وتغيرات وثابت وحيد

خلال أحداث الرواية والتحولات الفكرية لمصطفى محمود من إلحاد لمتدين أصولي بصبغة حديثة، لمنكر للشفاعة والسنة، نجد أن الثابت الوحيد هو كرهه لجمال عبد الناصر، ومحاولة تشويه كل توجهات الدولة الناصرية، فيكتب حلقات تهاجم الماركسية ويلبسها ثوبا فلسفيا ودينيا كما يحب المصريين، يهاجم اليسار، ويلمح بأن توجهات الدولة في الستينيات هي سبب النكسة، يثبت عن طريق القرآن حرمانية اليسار وأنها مذاهب مادية تدعو للإلحاد.

بل يردد شائعات أطلقت على عبد الناصر فيحاول إعادة رسم تلك الشائعات ونسبها لنفسه، فكان عدوا لعبد الناصر “حتى الرمق الأخير” ومن خلال طرح الكاتب يستنتج القارئ أنه ربما تلك الخصومة أسبابها شخصية وبعيدة تماما عن الاختلافات الفكرية، ولعل السبب أنه لم يقدره حق تقدير من البداية.

المصريون على دين ملوكهم

بعد تولي الرئيس أنور السادات الحكم قرر أن يغير شكل الدولة المصرية، أن يمحي كل التوجهات الناصرية من قومية عربية واشتراكية، وأن يلبس الدولة ثوبا جديدا يناسب توجهات الدولة الجديدة.

وعندما كان السادات نائبا لرئيس الجمهورية، أبدى إعجابه بمصطفى محمود، ومن ثم بعد توليه الحكم قرر أن يكون “أحد ملوك الدولة الجديدة” كما يصفه الكاتب، فكان من وضع أول لبنة في شكل الدعوة الجديدة، فقام بأسلمة العلوم، واتبعه الأخوان بوضع نظريات للاقتصاد الإسلامي، ثم محاولات الشيخ طنطاوي الجوهري وزغلول النجار وغيرهم، إنتاج نظريات في الإعجاز العلمي، ثم تأسيس السعودية (الهيئة العالمية للإعجاز العلمي في القرآن والسنة) عام 1984 والتي استوطنها الإخوان المسلمين بداية من عبد المجيد الزنداني زعيم إخوان اليمين، والتي كانت ذات أهمية في العالم وتسعى لنشر حقائق توافق العلم والقرآن، والجدير بالذكر هنا أن أثناء سرد تلك المراحل، يؤرخ الكاتب لمراحل مهمة في تحول شكل الصحافة والإعلام المصري، بالإضافة لتغيرات جذرية في فكر المصريين؛ فنجد الشعب الذي تقبل الكثير من مصطفى محمود في مرحلة إلحاده، وإنشائه جمعية “الكفار” قبل إنشاء “دولة العلم والإيمان” في عصر السادات، هم نفسهم من ثاروا على مصطفى محمود؛ لمجرد إنكاره الشفاعة في الإسلام، ونقده لبعض أحاديث البخاري وعذاب القبر، الذي يراه يتنافى مع نصوص القرآن الكريم.

أسباب شخصية وتشوهات فكرية عظيمة

ومن خلال هذا الطرح يؤرخ الكاتب لأسباب التحولات الفكرية العميقة التي حدثت للمصريين والتي كان أبرزها الجانب الشخصي، حيث السادات ومحاولات محو كل ما هو ناصري وتشويهه، وتأسيس جيل من الدعاة الجدد، ثم مصطفى محمود الذي شارك السادات في نفس الأهداف محاولا تشويه كل ما هو ناصري أيضا فسار على خطى “بيلي جراهام” الذي تم استخدامه في بلاده لمحاربة الشيوعية، لإنتاج عصر ديني أصولي رأسمالي جديد رغبة في الوصول لأهداف شخصية

الأنا والآخر في حياة مصطفى محمود

إذا تضخمت الأنا في الإنسان وزادت أطماعه وأنانيته، وشعر بخطر الآخر عليه، تجلى إحساسه بالكراهية وحب الذات، وشعر أنه محور الكون، فينتج عنه شخصية ترى نفسها أفضل البشر وأكثرهم ثقافة وعلما، ومن ثم تحاول فرض فكرها وزعامتها على الآخرين ونيل التقديس؛ فتبدأ بترسيخ مفاهيم في المجتمع تخدم الأنا وليس الآخرون، حتى لو كانت مفاهيم لن تنشأ إلا صراع وتشوه فكري في المجتمع، ففي النهاية الأهم والمهم هو الأنا، وتجلت تلك المظاهر في شخصية مصطفى محمود، الذي تميز بالذكاء الشديد وكل تحولاته الفكرية بمثابة صب في مصلحته الخاصة، فآمن أن الغاية تبرر الوسيلة، فشوه مفاهيم فكرية غيرت وجدان وذات المواطن المصري؛ الذي شعر بسببه أنه ملك في الأرض، لا يحتاج للبحث أو للعلم، فكل شيء ذكره القرآن.

نرشح لك: واسيني الأعرج لـ إعلام دوت كوم: الكتابة هي الأثر الباقي والجوائز حدث عارض و”مي زيادة” عذبتني

والواقع أن تأريخ الكاتب الصحفي “وائل لطفي” لتلك الفترة وتحولاتها على المستوى الثقافي والسياسي والاجتماعي، ودور شخصيات مهمة كمصطفى محمود يثير عدة أسئلة لدى القارئ:

– هل التعامل مع ماضينا بشكل سوي ومحاولة فهمه قد يطهر الحاضر من تلك الأفكار المسمومة؟

– هل للسادات صاحب دولة الدعاة الجدد يدا في تغيير مفاهيم وشكل الإسلام في وجدان الشعب المصرى ودور في تشويه العصر الناصري؟

– هل شاركت الجماعات الدينية التي أطلقها وصنع بعضها دورا في قتله؟!